2016年11月03日

ピアノコンサートで三つの有りえないハプニング

久し振りに妻とピアノのデュオリサイタルに行った。

会場は50人ぐらいのホールで、ピアノを囲むアットホームな雰囲気。

曲目はドビュッシーからストラビンスキーまで、

近代から現代への私のお気に入りの曲が揃っていた。

開演時間になって演奏者が入場すると同時に

ポポポポポ、ピピピピピッと、何処からか電子音が・・・。

「携帯の電源はお切り下さい。」のアナウンスがあったが鳴り止まない。

誰だろう?と思っている内に、はっと妻が私のバックを開けた。

あらら、そこで私のiPadが鳴っているではありませんか。

どうも誰かがFaceTimeで呼んだような形跡があった。

携帯も切ったのに、iPadから音が漏れたのは初めて。

不覚でした、ゴメンナイサイ。

前半最後の曲は私の大好きなラベル。

彼のえも言われない美しいピアノ曲「マ・メール・ロア」が終わりに近づいた頃、

斜め前方のご婦人が突然倒れかかる。

とっさに隣と後ろの男性が、椅子ごと抱えて場外へ連れて行った。

ざわざわしたけれど演奏はそのまま続けらて、私も曲が終わった後すぐ場外へ。

「大丈夫ですか?」

場合によっては心臓マッサージを必要になると思ったけれど、

幸い御婦人は意識を取り戻していて、ホッとした。

さて、一服して後半は大曲ストラビンスキーの「春の祭典」。

ピアノ連弾の為、2人のピアニストの指が交差し、何とも忙しい。

加えて楽譜めくりの担当者もいて、ピアニストが頷くとパッとページをめくっていく。

そのタイミングのいいこと。

不協和音に溢れ、演奏も終盤に差し掛かった時、演奏が突然止まった。

なんと、楽譜が倒れてどのページか解らなくなってしまったのだ。

ページを戻し、奏者が 「ここから。」と示して再びピアノが鳴り出した。

それから演奏は最後に向かって興奮のるつぼ化し、

演奏者も観客も一体となり、このハチャメチャ難曲の「春の祭典」にどっぷり浸っていった。

慌ただしくも二度と味わうことが無いだろう三つのハプニング。

いやいや演奏がどうのこうのと言う以上に

珍しい出来事で十分楽しませて頂いたコンサートでした。

会場は50人ぐらいのホールで、ピアノを囲むアットホームな雰囲気。

曲目はドビュッシーからストラビンスキーまで、

近代から現代への私のお気に入りの曲が揃っていた。

開演時間になって演奏者が入場すると同時に

ポポポポポ、ピピピピピッと、何処からか電子音が・・・。

「携帯の電源はお切り下さい。」のアナウンスがあったが鳴り止まない。

誰だろう?と思っている内に、はっと妻が私のバックを開けた。

あらら、そこで私のiPadが鳴っているではありませんか。

どうも誰かがFaceTimeで呼んだような形跡があった。

携帯も切ったのに、iPadから音が漏れたのは初めて。

不覚でした、ゴメンナイサイ。

前半最後の曲は私の大好きなラベル。

彼のえも言われない美しいピアノ曲「マ・メール・ロア」が終わりに近づいた頃、

斜め前方のご婦人が突然倒れかかる。

とっさに隣と後ろの男性が、椅子ごと抱えて場外へ連れて行った。

ざわざわしたけれど演奏はそのまま続けらて、私も曲が終わった後すぐ場外へ。

「大丈夫ですか?」

場合によっては心臓マッサージを必要になると思ったけれど、

幸い御婦人は意識を取り戻していて、ホッとした。

さて、一服して後半は大曲ストラビンスキーの「春の祭典」。

ピアノ連弾の為、2人のピアニストの指が交差し、何とも忙しい。

加えて楽譜めくりの担当者もいて、ピアニストが頷くとパッとページをめくっていく。

そのタイミングのいいこと。

不協和音に溢れ、演奏も終盤に差し掛かった時、演奏が突然止まった。

なんと、楽譜が倒れてどのページか解らなくなってしまったのだ。

ページを戻し、奏者が 「ここから。」と示して再びピアノが鳴り出した。

それから演奏は最後に向かって興奮のるつぼ化し、

演奏者も観客も一体となり、このハチャメチャ難曲の「春の祭典」にどっぷり浸っていった。

慌ただしくも二度と味わうことが無いだろう三つのハプニング。

いやいや演奏がどうのこうのと言う以上に

珍しい出来事で十分楽しませて頂いたコンサートでした。

2015年01月31日

「冬の星座」を歌う

ジムにエアロビクスレッスンに行った帰り道、

自転車に乗りながら夜空を見上げる。

吐く白い息の彼方に、あちこちで星がきらめく・・・。

思わず、「冬の星座」を声を出して歌ってしまった。

文語体の日本語の美しさ。

さゆる空→ 冴え渡った空

しじまの中→もの音ひとつ聞こえない静寂

無窮を指さす→無限の彼方を示している

舞い降りて来るようなオリオン座。

スバル星群の輝きはさざめいているよう。

そして天の中心を示す北極星に向かって

無限に手を伸ばしている北斗七星。

人間の想像力は宇宙の彼方に広がっている。

寒さで縮こまっている心と身体がすっきりと開いていくようだった。

明日から2月。

冬の星座も少しづつ春の星座に模様替えを始めている。

自転車に乗りながら夜空を見上げる。

吐く白い息の彼方に、あちこちで星がきらめく・・・。

思わず、「冬の星座」を声を出して歌ってしまった。

木枯らしとだえて さゆる空より

地上に降りしく 奇(くす)しき光よ

ものみないこえる しじまの中に

きらめき揺れつつ 星座はめぐる

ほのぼの明かりて 流るる銀河

オリオン舞い立ち スバルはさざめく

無窮(むきゅう)をゆびさす 北斗の針と

きらめき揺れつつ 星座はめぐる

地上に降りしく 奇(くす)しき光よ

ものみないこえる しじまの中に

きらめき揺れつつ 星座はめぐる

ほのぼの明かりて 流るる銀河

オリオン舞い立ち スバルはさざめく

無窮(むきゅう)をゆびさす 北斗の針と

きらめき揺れつつ 星座はめぐる

文語体の日本語の美しさ。

さゆる空→ 冴え渡った空

しじまの中→もの音ひとつ聞こえない静寂

無窮を指さす→無限の彼方を示している

舞い降りて来るようなオリオン座。

スバル星群の輝きはさざめいているよう。

そして天の中心を示す北極星に向かって

無限に手を伸ばしている北斗七星。

人間の想像力は宇宙の彼方に広がっている。

寒さで縮こまっている心と身体がすっきりと開いていくようだった。

明日から2月。

冬の星座も少しづつ春の星座に模様替えを始めている。

2014年10月10日

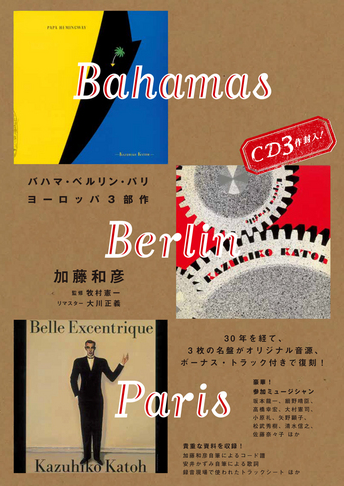

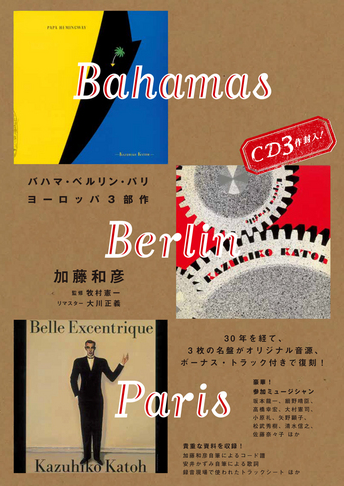

加藤和彦さん、あの素晴らしい音楽をもういちど!

日曜(10/5)の午後、何げなくテレビを付けたら、フォーククルセダースが歌っていた。

「帰ってきた酔っぱらい」から「悲しくてやりきれない」まで。

学生時代、反感と共感の対象だったフォークグループ3人組。

この番組はその内の加藤和彦の音楽人生を特集していた。

ハイビジョン特集「早過ぎた人<世紀の伊達男>加藤和彦」

クルセダース解散後、名作「あの素晴らしい愛をもう一度」他作曲。

時のポップス歌手に「素適なピーチパイ」「花びらの色は恋人の色」などの曲を提供。

さらに作詞家で愛妻の安井和美との共作で、当時日本最先端の音楽を作り続ける。

その後、奥さんが亡くなった加藤氏は猿之助歌舞伎で音楽を担当。

晩年はアルフィーの坂崎幸之助と組んで昔のフォークソングを復活させた。

2009年62歳で自死。

番組の中でこんな面白いことを言っていた。

<加藤和彦著「優雅の条件」>

エレガントなことが好きである。

エレガントの対極がワイルドであると思う。

ワイルドになるのはいたって簡単で、

何でも好きなことをしてしまえばいいのである。

タガが外れているのがワイルドだとすれば、

したいと思ったことを何かの理由でしないのがエレガンスなのでは。

・・・・・・

くわえタバコもだめ。

食事の帰りに楊枝をくわえているなどは問題外。

財布をお尻のポケットに入れるのも情けない。

第一尻のポケットには何も入れるべきではない。

ジャケットの胸の内ポケットに財布は入れるべきである。

じゃぁ、お尻のポケットは何のために?

だから言ったではないですか。

したくてもしないという不文律がエレガントに見えると。

私はワイルドではないし、

ましてや、エレガントにはほど遠い。

けれども、彼の言っていることはよく解る。

妻はある懇親会で、加藤和彦氏と隣り合わせになったことがあるとか。

彼は穏和で物静かで、本当にジェントルマンだったそうだ。

昔の彼のフォークソングもいいけれど、

彼の最高傑作と言われている、

バハマ・ベルリン・パリ~加藤和彦ヨーロッパ3部作

を聞いてみたくなった。

「帰ってきた酔っぱらい」から「悲しくてやりきれない」まで。

学生時代、反感と共感の対象だったフォークグループ3人組。

この番組はその内の加藤和彦の音楽人生を特集していた。

ハイビジョン特集「早過ぎた人<世紀の伊達男>加藤和彦」

クルセダース解散後、名作「あの素晴らしい愛をもう一度」他作曲。

時のポップス歌手に「素適なピーチパイ」「花びらの色は恋人の色」などの曲を提供。

さらに作詞家で愛妻の安井和美との共作で、当時日本最先端の音楽を作り続ける。

その後、奥さんが亡くなった加藤氏は猿之助歌舞伎で音楽を担当。

晩年はアルフィーの坂崎幸之助と組んで昔のフォークソングを復活させた。

2009年62歳で自死。

番組の中でこんな面白いことを言っていた。

<加藤和彦著「優雅の条件」>

エレガントなことが好きである。

エレガントの対極がワイルドであると思う。

ワイルドになるのはいたって簡単で、

何でも好きなことをしてしまえばいいのである。

タガが外れているのがワイルドだとすれば、

したいと思ったことを何かの理由でしないのがエレガンスなのでは。

・・・・・・

くわえタバコもだめ。

食事の帰りに楊枝をくわえているなどは問題外。

財布をお尻のポケットに入れるのも情けない。

第一尻のポケットには何も入れるべきではない。

ジャケットの胸の内ポケットに財布は入れるべきである。

じゃぁ、お尻のポケットは何のために?

だから言ったではないですか。

したくてもしないという不文律がエレガントに見えると。

私はワイルドではないし、

ましてや、エレガントにはほど遠い。

けれども、彼の言っていることはよく解る。

妻はある懇親会で、加藤和彦氏と隣り合わせになったことがあるとか。

彼は穏和で物静かで、本当にジェントルマンだったそうだ。

昔の彼のフォークソングもいいけれど、

彼の最高傑作と言われている、

バハマ・ベルリン・パリ~加藤和彦ヨーロッパ3部作

を聞いてみたくなった。

2013年10月07日

モーツアルト・・ショパン・・バッハ ・いや、ラヴェル

久しぶりにグランシップでクラシック音楽を聴いた。

チョン・ミョンフン指揮/フランス国立放送フィルハーモニー管弦楽団演奏会。

ストラヴィンスキーの「火の鳥」、ラヴェルの「ラ・ヴァルス」

そして、当日のメイン、ベルリオーズ「幻想交響曲」。

とにかく、最初からラテン人特有のビビットな音が押し寄せてきてビックリした。

バレー組曲「火の鳥」は民族的土俗的なリズムが後の「春の祭典」を彷彿とさせる。

まるで交響曲みたいにスケールの大きい演奏。

「幻想交響曲」はオペラ、サーカスを連想させる5楽章ある大仕掛けな音楽。

終楽章が「ワルプルギスの夜の夢」・・不気味な鐘の響きの連続でゾクゾクさせて、

ヴァイオリンが弓で弦をバチバチ叩く所が見せ物的。

ただ、音楽がストーリーを描写するような所がなんか自分の好みと違う。

そして、本日最高にエキサイトしたのがラヴェルの「ラ・ヴァルス」。

舞踏詩と名付けられたわずか12分くらいの小品・・・なんだけれど、

これがめちゃくちゃ魅力的、いや、この演奏は魔力的だった。

混沌とした渦の中からワルツのリズムが刻まれていく。

しかし、美しく軽快なはずのリズムがそのうち弾けて壊れていく。

するとまた、ワルツのリズムがどこからか流れてくる。

打ち消しても壊しても、また現れる生命体のようなワルツ。

ワルツの再生と変形をくりかえした後、最後は雪崩落ちるように終わる。

第一次世界大戦後のヨーロッパの不安を象徴するように、

優雅にワルツを踊っている時代はもう来ないような、

どこか重く暗く、吹っ切れない音楽になっている。

たぶん当夜の聴衆は、「ラ・ヴァルス」の渦に巻き込まれて、

カラダの芯を抜かれ、恍惚のめまいに襲われてしまったのでは・・・。

事実私は、今でもこの異様なワルツのリズムがカラダから離れない。

モーツアルト・・ショパン・・バッハ・でなくて、ラヴェル。

チョン・ミョンフン指揮/フランス国立フィルハーモニー演奏の

ラベル「ラ・ヴァルス」を聞いて、

私の好きな3人目の音楽家は、バッハからラヴェルになってしまいそう。

それほど蠱惑的な、生演奏で聞いたラヴェルの「ラ・ヴァルス」だった。

チョン・ミョンフン指揮/フランス国立放送フィルハーモニー管弦楽団演奏会。

ストラヴィンスキーの「火の鳥」、ラヴェルの「ラ・ヴァルス」

そして、当日のメイン、ベルリオーズ「幻想交響曲」。

とにかく、最初からラテン人特有のビビットな音が押し寄せてきてビックリした。

バレー組曲「火の鳥」は民族的土俗的なリズムが後の「春の祭典」を彷彿とさせる。

まるで交響曲みたいにスケールの大きい演奏。

「幻想交響曲」はオペラ、サーカスを連想させる5楽章ある大仕掛けな音楽。

終楽章が「ワルプルギスの夜の夢」・・不気味な鐘の響きの連続でゾクゾクさせて、

ヴァイオリンが弓で弦をバチバチ叩く所が見せ物的。

ただ、音楽がストーリーを描写するような所がなんか自分の好みと違う。

そして、本日最高にエキサイトしたのがラヴェルの「ラ・ヴァルス」。

舞踏詩と名付けられたわずか12分くらいの小品・・・なんだけれど、

これがめちゃくちゃ魅力的、いや、この演奏は魔力的だった。

混沌とした渦の中からワルツのリズムが刻まれていく。

しかし、美しく軽快なはずのリズムがそのうち弾けて壊れていく。

するとまた、ワルツのリズムがどこからか流れてくる。

打ち消しても壊しても、また現れる生命体のようなワルツ。

ワルツの再生と変形をくりかえした後、最後は雪崩落ちるように終わる。

第一次世界大戦後のヨーロッパの不安を象徴するように、

優雅にワルツを踊っている時代はもう来ないような、

どこか重く暗く、吹っ切れない音楽になっている。

たぶん当夜の聴衆は、「ラ・ヴァルス」の渦に巻き込まれて、

カラダの芯を抜かれ、恍惚のめまいに襲われてしまったのでは・・・。

事実私は、今でもこの異様なワルツのリズムがカラダから離れない。

モーツアルト・・ショパン・・バッハ・でなくて、ラヴェル。

チョン・ミョンフン指揮/フランス国立フィルハーモニー演奏の

ラベル「ラ・ヴァルス」を聞いて、

私の好きな3人目の音楽家は、バッハからラヴェルになってしまいそう。

それほど蠱惑的な、生演奏で聞いたラヴェルの「ラ・ヴァルス」だった。

2013年07月19日

アイドルみたいなピアニスト/ニコライ・ホジャイノフくん

JR清水駅前のオシャレな新しいホール、清水文化会館「マリナート」で行われた

若手ピアニスト、ニコライ・ホジャイロノフのピアノ演奏会に行ってきました。

このピアニストの名前は初めてだったのですが、

新しいホール・曲目・そしてチケット代(なんと3000円!)

に惹かれ、久しぶりのソロ・ピアノの鑑賞です。

クラシックオンリーだった若かりし頃は、

ポリーニ、アルゲリッチ、アシュケナージ、リヒテル、ミケランジェリ etc。

チケット徹夜組だった、世界の大物の演奏会ばかり漁っていたけれど、

いまはすっかり熱が冷めて、演奏者より曲と値段を天秤にかける夢のなさ。

それに、興味はすっかり洋物から和物へ移ってしまったので・・・。

ホジャイノフくんのチケットは、ネットで予約したけれど席は選べない。

届いたチケットを見たら、前から2列目のやや左側。

ピアニストの指のタッチやベダリングが見えて良さそう、と思ったのですが、

前列のオヤジのはげた頭が、左右へ移動したり起きたり倒れたり、

しょっちゅう動くので気になって仕方がない、最悪の場所だった。

それも影響してか、私的感想は以下のとおりとなりました。

ニコライ・ホシャイノフ・ピアノリサイタル

ベートーベン・ピアノソナタ31番 ○

ラベル・夜のガスパール x

ショパン・舟歌&子守歌 △

リスト・ピアノソナタロ短調 ◎

ベートーベンはプロならどんな風にでも弾けるので。

ラベル・ショパンはやっぱり熟した香りと色気がないと無理。

リストは若者のテクニックで征服しちゃうでしょう。

アンコールは3曲もの大サービス!!。

リスト/カンパネラ・ブゾーニ/フィガロの結婚・ドビュッシー/月の光

おまけにその日は、偶然にもホジャイノフくんの21歳の誕生日。

イケメンで、ニコニコしていて、アイドルみたいにカッコイイ(いや、カワイイ!)

終了後、ロビーで特別のお誕生日パーティ&サイン会があって、

お嬢様やおばさま達が彼を囲んで、それはそれは楽しそうでした。

若手ピアニスト、ニコライ・ホジャイロノフのピアノ演奏会に行ってきました。

このピアニストの名前は初めてだったのですが、

新しいホール・曲目・そしてチケット代(なんと3000円!)

に惹かれ、久しぶりのソロ・ピアノの鑑賞です。

クラシックオンリーだった若かりし頃は、

ポリーニ、アルゲリッチ、アシュケナージ、リヒテル、ミケランジェリ etc。

チケット徹夜組だった、世界の大物の演奏会ばかり漁っていたけれど、

いまはすっかり熱が冷めて、演奏者より曲と値段を天秤にかける夢のなさ。

それに、興味はすっかり洋物から和物へ移ってしまったので・・・。

ホジャイノフくんのチケットは、ネットで予約したけれど席は選べない。

届いたチケットを見たら、前から2列目のやや左側。

ピアニストの指のタッチやベダリングが見えて良さそう、と思ったのですが、

前列のオヤジのはげた頭が、左右へ移動したり起きたり倒れたり、

しょっちゅう動くので気になって仕方がない、最悪の場所だった。

それも影響してか、私的感想は以下のとおりとなりました。

ニコライ・ホシャイノフ・ピアノリサイタル

ベートーベン・ピアノソナタ31番 ○

ラベル・夜のガスパール x

ショパン・舟歌&子守歌 △

リスト・ピアノソナタロ短調 ◎

ベートーベンはプロならどんな風にでも弾けるので。

ラベル・ショパンはやっぱり熟した香りと色気がないと無理。

リストは若者のテクニックで征服しちゃうでしょう。

アンコールは3曲もの大サービス!!。

リスト/カンパネラ・ブゾーニ/フィガロの結婚・ドビュッシー/月の光

おまけにその日は、偶然にもホジャイノフくんの21歳の誕生日。

イケメンで、ニコニコしていて、アイドルみたいにカッコイイ(いや、カワイイ!)

終了後、ロビーで特別のお誕生日パーティ&サイン会があって、

お嬢様やおばさま達が彼を囲んで、それはそれは楽しそうでした。

2012年07月02日

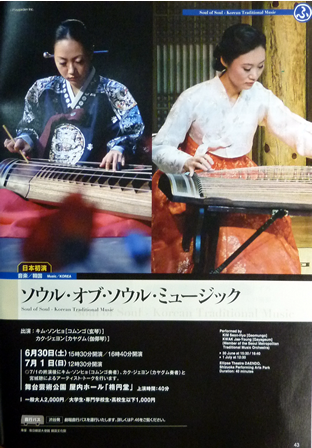

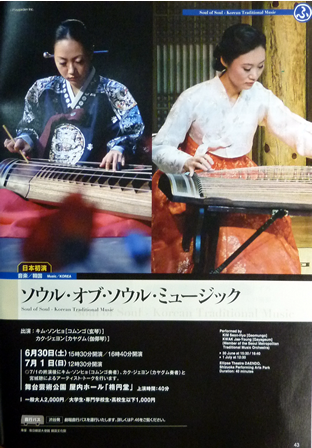

天からの音の調べ・伽耶琴(カヤグム)&玄琴(コムンゴ)

7月最初の日曜日。

妻は娘と「きゃりーぱみゅぱみゅ」のライブを聴きに東京へ。

私は韓国の伝統楽器、伽耶琴(カヤグム)と玄琴(コムンゴ)を聞きに日本平楕円堂へ。

日曜日の雨が、大地を洗い流すように、

カヤグムの調べは、私の心と体の澱みをすっかり流し落としてくれました。

ふじのくに・せかい演劇祭2012の最終日。

「ソウル・オブ・ソウル・ミュージック」

韓国の伝統的な楽器、カヤグム・コムンゴによる独奏&合奏

玄琴(コムンゴ)

形状は日本の琴に似ている。絹糸で紡いだ6本の元を、

スルテという竹の棒で弾いて演奏する。

重く深みのある音色で、昔の両班・ゾンビ(学者)の間で好んで演奏された。

伽耶琴(カヤグム)

伽耶の国で生まれた伝統的なカヤグムには、風流伽耶琴と散調伽耶琴の二種類がある。

絹糸で紡いだ12本の弦を日本の琴のような爪を使わず、指で弾いて演奏する。

音色は透明感があり繊細で、女性が好んで演奏した。

男性的なコムンゴと女性的なカヤグムの独奏をそれぞれ1曲づつ。

二つの楽器が静かに時に激しく、男女の関係のように絡み合う合奏曲が2曲。

小屋のような楕円堂の薄暗い空間に、二つの弦の音だけが響き合う。

静まった闇夜、両班(ヤンバン)の館に天女が舞い降りてきて

夢うつつの主人に声を掛け、天女がカヤグムを弾き始める。

目が覚めた主人はコングムを持ち出して、それに答える。

弦を押さえる独特な演奏法で音が揺らめき、光と影の表情を描く。

低音と高音の織りなす音の競演がいつまでも続いていく。

そんな、この世の音とは思われない摩訶不思議な弦の響きを聞きながら、

もうずっと昔、李朝家具を求めて韓国に渡り、

その伝統文化にすっかり魅了されてしまった、あの頃のことを思い出しました。

コングム演奏 キム・ソンヒョさん

カヤグム演奏 カク・ジョエンさん

ともに、ソウル市国楽管弦楽団員の女性奏者。

美しいお二人をカメラに収めて、最高のコンサート体験となりました。

妻は娘と「きゃりーぱみゅぱみゅ」のライブを聴きに東京へ。

私は韓国の伝統楽器、伽耶琴(カヤグム)と玄琴(コムンゴ)を聞きに日本平楕円堂へ。

日曜日の雨が、大地を洗い流すように、

カヤグムの調べは、私の心と体の澱みをすっかり流し落としてくれました。

ふじのくに・せかい演劇祭2012の最終日。

「ソウル・オブ・ソウル・ミュージック」

韓国の伝統的な楽器、カヤグム・コムンゴによる独奏&合奏

玄琴(コムンゴ)

形状は日本の琴に似ている。絹糸で紡いだ6本の元を、

スルテという竹の棒で弾いて演奏する。

重く深みのある音色で、昔の両班・ゾンビ(学者)の間で好んで演奏された。

伽耶琴(カヤグム)

伽耶の国で生まれた伝統的なカヤグムには、風流伽耶琴と散調伽耶琴の二種類がある。

絹糸で紡いだ12本の弦を日本の琴のような爪を使わず、指で弾いて演奏する。

音色は透明感があり繊細で、女性が好んで演奏した。

男性的なコムンゴと女性的なカヤグムの独奏をそれぞれ1曲づつ。

二つの楽器が静かに時に激しく、男女の関係のように絡み合う合奏曲が2曲。

小屋のような楕円堂の薄暗い空間に、二つの弦の音だけが響き合う。

静まった闇夜、両班(ヤンバン)の館に天女が舞い降りてきて

夢うつつの主人に声を掛け、天女がカヤグムを弾き始める。

目が覚めた主人はコングムを持ち出して、それに答える。

弦を押さえる独特な演奏法で音が揺らめき、光と影の表情を描く。

低音と高音の織りなす音の競演がいつまでも続いていく。

そんな、この世の音とは思われない摩訶不思議な弦の響きを聞きながら、

もうずっと昔、李朝家具を求めて韓国に渡り、

その伝統文化にすっかり魅了されてしまった、あの頃のことを思い出しました。

コングム演奏 キム・ソンヒョさん

カヤグム演奏 カク・ジョエンさん

ともに、ソウル市国楽管弦楽団員の女性奏者。

美しいお二人をカメラに収めて、最高のコンサート体験となりました。

2011年06月16日

大好きなピアニスト/アルゲリッチ、震災で活躍。

KAGUメッセ期間中は、することが多くて新聞もゆっくり読めない。

原発の経過も気になっていたけれど、読まずに畳まれたままの日も多かった。

メッセのお祭りも終わって落ち着いた今、

こんな記事に出会って、思わず最後までじっくり読んでしまった。

アルゲリッチ 震災直後から行動

ピアノの女王 日本への愛奏で

東日本大震災以後、多くの外国人演奏家が来日をキャンセルする中、

マルタ・アルゲリッチは、総監督を務める第13回別府アルゲリッチ音楽祭

(5月8〜19日)の開催をすぐさま表明した・・・。

わがまま、気まぐれ、キャンセル魔、バツ○回、子だくさん

・・・スキャンダラスな女傑アルゲリッチ。

でも音楽は最高に素晴らしく、若かりし頃、夢中になった。

特にショパンとラベル!

「ショパン/ピアノ協奏曲」なんか、彼女がオーケストラを鞭打って引っ張っている。

海の底からキラキラ光る宝石が浮かび上がってるような音色。

豪放なパッションに身をもてあそばれたかと思うと、

クールな冷水をサッと身体に浴びるような感触。

特に数十年前、愛知文化会館で聞いたライブでは、

彼女の生き方そのままの、生身の音楽に興奮しっぱなしだった。

あれからもうすっかりクラシックから遠のいていたので、

新聞にあった70歳になった彼女の写真を見てビックリ。

でも、やっていることは若い頃と何も変わらないなあ。

1996年から続く音楽祭は、仲間の演奏家が予定通り来日し公演。

地元少年少女合団の歌の伴奏まで引き受けた。

「私は大震災後、日本の人が示した忍耐、気配り、愛のすべてに感謝しただけ。」

「出来ることは何でもします。」

CD化した録音は義援金にあてる。

「少し落ち着いたら音楽祭のチームで被災地を演奏して回りたい。」

うううっ・・・ 凄い!

アルゼンチン生まれのラテン娘そのままの、情熱的な行動力。

我も見習いたいほど励まされ、ますますファンになった。

原発の経過も気になっていたけれど、読まずに畳まれたままの日も多かった。

メッセのお祭りも終わって落ち着いた今、

こんな記事に出会って、思わず最後までじっくり読んでしまった。

アルゲリッチ 震災直後から行動

ピアノの女王 日本への愛奏で

東日本大震災以後、多くの外国人演奏家が来日をキャンセルする中、

マルタ・アルゲリッチは、総監督を務める第13回別府アルゲリッチ音楽祭

(5月8〜19日)の開催をすぐさま表明した・・・。

わがまま、気まぐれ、キャンセル魔、バツ○回、子だくさん

・・・スキャンダラスな女傑アルゲリッチ。

でも音楽は最高に素晴らしく、若かりし頃、夢中になった。

特にショパンとラベル!

「ショパン/ピアノ協奏曲」なんか、彼女がオーケストラを鞭打って引っ張っている。

海の底からキラキラ光る宝石が浮かび上がってるような音色。

豪放なパッションに身をもてあそばれたかと思うと、

クールな冷水をサッと身体に浴びるような感触。

特に数十年前、愛知文化会館で聞いたライブでは、

彼女の生き方そのままの、生身の音楽に興奮しっぱなしだった。

あれからもうすっかりクラシックから遠のいていたので、

新聞にあった70歳になった彼女の写真を見てビックリ。

でも、やっていることは若い頃と何も変わらないなあ。

1996年から続く音楽祭は、仲間の演奏家が予定通り来日し公演。

地元少年少女合団の歌の伴奏まで引き受けた。

「私は大震災後、日本の人が示した忍耐、気配り、愛のすべてに感謝しただけ。」

「出来ることは何でもします。」

CD化した録音は義援金にあてる。

「少し落ち着いたら音楽祭のチームで被災地を演奏して回りたい。」

うううっ・・・ 凄い!

アルゼンチン生まれのラテン娘そのままの、情熱的な行動力。

我も見習いたいほど励まされ、ますますファンになった。

2009年07月03日

豊穣の音の海/ハノーファーフィル・マーラー「交響曲9番」

知る人ぞ知る、あのマーラーの最後の交響曲、第九番。

当日のグランシップは、2/3ほどの席が埋まっていたでしょうか。

これがベートーベンの第九番なら、聴衆の層も数もだいぶ違っていたでしょう。

この時、この場所に居合わせた人達は、生涯忘れられない感動的な音楽体験をしたことと思います。

まず、壇上のオーケストラの数にビックリ!

正面最上段に、コントラバスが8人も勢揃いして、なんと弦の群だけで約60人。

6台のティンパニー、ダブルのハープ以下、ドラ、鉄琴、トライアングルまで。

総勢100人の編成は、視覚的にも圧倒されました。

第一楽章 弦のざわめきから、ため息のような旋律に引き継がれ、早くもマーラーの世界。

第二楽章 持ち直して、若干明るく、華やかな農民舞曲が心地よい。

第三楽章 これもマーラー特有の、分裂症的な落ち着きのない曲調。

第四楽章 アダージョ。この世の別れを何度も何度も惜しむように、音の波が繰り返される。

最後、弦の対話が余韻を持って、静かに閉じられます。

曲が終わって、うなだれるような指揮者、大植英次氏。

無音の10秒が過ぎて、彼が顔を上げた時、初めて拍手が起こった。

ああ、この世にこの音楽があり、この音楽を知ることが出来、ここで聞いている。

そういう感動で、涙腺が緩くなってしまう、瞬間でした。

もちろん、この曲、長すぎるし、まとまりも悪いような気がする。

前作、交響曲「大地の歌」の方が、完成度も高いし、私も好きだ。

オーケストラも、音の響きがマイルドにとけ込まない部分もあった。

けれども、CDで聴く気がしなくなるほど、ライブの素晴らしさを堪能した一夜。

豊穣の音の海に浸って、いつまでも全身にマーラーが鳴り響いていました。

(画像はパンフレットより借用しました。)

当日のグランシップは、2/3ほどの席が埋まっていたでしょうか。

これがベートーベンの第九番なら、聴衆の層も数もだいぶ違っていたでしょう。

この時、この場所に居合わせた人達は、生涯忘れられない感動的な音楽体験をしたことと思います。

まず、壇上のオーケストラの数にビックリ!

正面最上段に、コントラバスが8人も勢揃いして、なんと弦の群だけで約60人。

6台のティンパニー、ダブルのハープ以下、ドラ、鉄琴、トライアングルまで。

総勢100人の編成は、視覚的にも圧倒されました。

第一楽章 弦のざわめきから、ため息のような旋律に引き継がれ、早くもマーラーの世界。

第二楽章 持ち直して、若干明るく、華やかな農民舞曲が心地よい。

第三楽章 これもマーラー特有の、分裂症的な落ち着きのない曲調。

第四楽章 アダージョ。この世の別れを何度も何度も惜しむように、音の波が繰り返される。

最後、弦の対話が余韻を持って、静かに閉じられます。

曲が終わって、うなだれるような指揮者、大植英次氏。

無音の10秒が過ぎて、彼が顔を上げた時、初めて拍手が起こった。

ああ、この世にこの音楽があり、この音楽を知ることが出来、ここで聞いている。

そういう感動で、涙腺が緩くなってしまう、瞬間でした。

もちろん、この曲、長すぎるし、まとまりも悪いような気がする。

前作、交響曲「大地の歌」の方が、完成度も高いし、私も好きだ。

オーケストラも、音の響きがマイルドにとけ込まない部分もあった。

けれども、CDで聴く気がしなくなるほど、ライブの素晴らしさを堪能した一夜。

豊穣の音の海に浸って、いつまでも全身にマーラーが鳴り響いていました。

(画像はパンフレットより借用しました。)

タグ :マーラー

2009年06月15日

辻井伸行さんとバン・クライバーン

辻井伸行さんという若者のピアニストがメディアで大ブレークしています。

「盲目のピアニスト辻井さん優勝」

「全盲ピアニスト、米で優勝」

4年に一度の、バン・クライバーン国際ビアノコンクールで、日本人として初めての快挙だそうですね。

そういえば、そういうピアノコンクールがあった、位にしかおぼえていない、「バン・クライバーン」。

半世紀前の冷戦時代、アメリカの長身の若者が、ロシアのチャイコフスキー国際コンクールで優勝。

ちょうど、私がクラシック音楽に興味を持ち始めた頃でしょうか。

彼の、チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番&ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番のLPが大人気。

その若さと、長い指から生まれる、瑞々しくスケールの大きい演奏のレコードを何度も聞きました。

当時のクライバーンは、アメリカで凱旋し、LPがポップスなみの売上を示し、国民的英雄でした。

しかしその後は低迷期が続き、一発や、審査委員ピアニストなどと揶揄され、表舞台から消えていきました。

国際コンクールで優勝し、一夜のうちに栄光を手にしたピアニストたち。

たとえば、ショパンコンクール優勝のポリーニは、その後10年間こもって練習し、表に出なかった。

何か、このクラバーンと辻井伸行さんがダブって見えてきます。

今、辻井さんのCDは売れに売れ、演奏会も完売のようです。

「盲目」という冠が付いていることで、メディアはさらに大騒ぎになっています。

でも、ご両親はたいへん分別のある方のようで、栄光に奢ることなく彼を育てて行くことと思います。

彼も、ポリーニのように研鑽を積まれ、ご自分の道を歩まれることでしょう。

日曜日、「すみや」に行ったら、大々的に彼のコーナーが出来ていました。

辻井伸行さんのピアノ演奏会、10月に静岡県でも開かれるそうですね。

(画像は辻井さんのHPから借用しました。)

「盲目のピアニスト辻井さん優勝」

「全盲ピアニスト、米で優勝」

4年に一度の、バン・クライバーン国際ビアノコンクールで、日本人として初めての快挙だそうですね。

そういえば、そういうピアノコンクールがあった、位にしかおぼえていない、「バン・クライバーン」。

半世紀前の冷戦時代、アメリカの長身の若者が、ロシアのチャイコフスキー国際コンクールで優勝。

ちょうど、私がクラシック音楽に興味を持ち始めた頃でしょうか。

彼の、チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番&ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番のLPが大人気。

その若さと、長い指から生まれる、瑞々しくスケールの大きい演奏のレコードを何度も聞きました。

当時のクライバーンは、アメリカで凱旋し、LPがポップスなみの売上を示し、国民的英雄でした。

しかしその後は低迷期が続き、一発や、審査委員ピアニストなどと揶揄され、表舞台から消えていきました。

国際コンクールで優勝し、一夜のうちに栄光を手にしたピアニストたち。

たとえば、ショパンコンクール優勝のポリーニは、その後10年間こもって練習し、表に出なかった。

何か、このクラバーンと辻井伸行さんがダブって見えてきます。

今、辻井さんのCDは売れに売れ、演奏会も完売のようです。

「盲目」という冠が付いていることで、メディアはさらに大騒ぎになっています。

でも、ご両親はたいへん分別のある方のようで、栄光に奢ることなく彼を育てて行くことと思います。

彼も、ポリーニのように研鑽を積まれ、ご自分の道を歩まれることでしょう。

日曜日、「すみや」に行ったら、大々的に彼のコーナーが出来ていました。

辻井伸行さんのピアノ演奏会、10月に静岡県でも開かれるそうですね。

(画像は辻井さんのHPから借用しました。)

2009年04月27日

マーラーの第九が来る

御幸町図書館に本を借り換えに行ったら、

フッと、クラシックコンサートのポスターが目に入った。

指揮: 大植英次

管弦楽:ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー

曲目: マーラー:交響曲 第9番 ニ長調

日時: 2009年6月26日(金) 開演19:00/開場18:30

会場: グランシップ 中ホール・大地

最近は文楽や能など、邦楽にうつつを抜かしていたので、

クラシック音楽のライブなど、てんでご無沙汰だった。

だから指揮者の大植英次氏も、

ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニーも

全然知りません。

でも、マーラーの第九なんですよね。

静岡では滅多聞けない。

なにせ、一曲演奏するのに、90分近くかかるのだから。

マーラーは暗くて、粘着質で、鬱陶しい作曲家。

決して私の体質に合わないのだけれど、

たまには、しつこい泣き節を聞きたくなることがあります。

傑作「大地のうた」を超えた、彼の交響曲の集大成とされている。

そういえば、マーラーの交響曲を聞くのはライブでは初めて。

それに、壮大な曲で、大編成オーケストラで来静なのだから、

S席10,000円はそう高くはない。

マーラーの海に浸ってみたい気持ちが、ふつふつと沸いてきた。

フッと、クラシックコンサートのポスターが目に入った。

指揮: 大植英次

管弦楽:ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー

曲目: マーラー:交響曲 第9番 ニ長調

日時: 2009年6月26日(金) 開演19:00/開場18:30

会場: グランシップ 中ホール・大地

最近は文楽や能など、邦楽にうつつを抜かしていたので、

クラシック音楽のライブなど、てんでご無沙汰だった。

だから指揮者の大植英次氏も、

ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニーも

全然知りません。

でも、マーラーの第九なんですよね。

静岡では滅多聞けない。

なにせ、一曲演奏するのに、90分近くかかるのだから。

マーラーは暗くて、粘着質で、鬱陶しい作曲家。

決して私の体質に合わないのだけれど、

たまには、しつこい泣き節を聞きたくなることがあります。

傑作「大地のうた」を超えた、彼の交響曲の集大成とされている。

そういえば、マーラーの交響曲を聞くのはライブでは初めて。

それに、壮大な曲で、大編成オーケストラで来静なのだから、

S席10,000円はそう高くはない。

マーラーの海に浸ってみたい気持ちが、ふつふつと沸いてきた。

2009年02月03日

老 友

山陰から静岡へ戻る新幹線の中で見た、別になんでもない風景。

空席がほとんどの指定席の車両の中で、

3人の初老の男性が、ちょっと窮屈そうに横一列に並んで座っている。

私は二人掛席の左斜め後ろから、三人掛の座席の彼らを何げなく見ていた。

網棚にはリュックやカジュアルなコート。

ウォーキングシューズを履いてラフな格好だから、どこか街道歩きでもしてきたのだろう。

真ん中の人を中心に、背もたれの上に出ている頭が右、左と動く。

どれも一様に、まばらになった白髪が見える。

アルコールが入った様子もなく、大きな声で騒いでいるわけでもない。

ただ、時々笑い声が聞こえる。

それをずっと見ていて、何かとてもいい気分になった。

ああ、年を取って、3人ぐらいで、仲よく旅が出来たらいいなあ。

私は昔から、どちらかというと一人旅が好きなのだけれど、

もしかしたら、こうして友達と旅するのも悪くないなと、思えてきた。

これ、同じ方向に3人掛けで座っていたので、いいシーンに見えたのだろうし、

彼らが対面で話していたら、そんな気分にはならなかったと思う。

大好きだった、サイモンとガーファンクルの「Old friends(旧友)」が思い出されてしかたがなかった。

(画像はジャケットから拝借しました。)

空席がほとんどの指定席の車両の中で、

3人の初老の男性が、ちょっと窮屈そうに横一列に並んで座っている。

私は二人掛席の左斜め後ろから、三人掛の座席の彼らを何げなく見ていた。

網棚にはリュックやカジュアルなコート。

ウォーキングシューズを履いてラフな格好だから、どこか街道歩きでもしてきたのだろう。

真ん中の人を中心に、背もたれの上に出ている頭が右、左と動く。

どれも一様に、まばらになった白髪が見える。

アルコールが入った様子もなく、大きな声で騒いでいるわけでもない。

ただ、時々笑い声が聞こえる。

それをずっと見ていて、何かとてもいい気分になった。

ああ、年を取って、3人ぐらいで、仲よく旅が出来たらいいなあ。

私は昔から、どちらかというと一人旅が好きなのだけれど、

もしかしたら、こうして友達と旅するのも悪くないなと、思えてきた。

これ、同じ方向に3人掛けで座っていたので、いいシーンに見えたのだろうし、

彼らが対面で話していたら、そんな気分にはならなかったと思う。

大好きだった、サイモンとガーファンクルの「Old friends(旧友)」が思い出されてしかたがなかった。

Old friends

by Simon & Garfunkel

Old friends, old friends,

Sat on their parkbench like bookends

A newspaper blown through the grass

Falls on the round toes

Of the high shoes of the old friends

Old friends, winter companions, the old men

Lost in their overcoats, waiting for the sunset

The sounds of the city sifting through trees

Settles like dust on the shoulders of the old friends

Can you imagine us years from today,

Sharing a parkbench quietly

How terribly strange to be seventy

Old friends, memory brushes the same years,

Silently sharing the same fears

by Simon & Garfunkel

Old friends, old friends,

Sat on their parkbench like bookends

A newspaper blown through the grass

Falls on the round toes

Of the high shoes of the old friends

Old friends, winter companions, the old men

Lost in their overcoats, waiting for the sunset

The sounds of the city sifting through trees

Settles like dust on the shoulders of the old friends

Can you imagine us years from today,

Sharing a parkbench quietly

How terribly strange to be seventy

Old friends, memory brushes the same years,

Silently sharing the same fears

(画像はジャケットから拝借しました。)

2009年01月03日

perfume disco (パフューム・ディスコ)

正月休みで帰省した娘が、友達と何やらダンスの練習をしていました。

聞くと、今はやりの女の子テクノグループ「perfume」のうたと踊りを忘年会の余興に披露するとか。

それを、横で、他人事のように見ていたkittsan。

・・・が、大晦日のNHK紅白の中、perfumeのステージを見て、がぜんブレークしました。

チョコレート・ディスコ ♪

チョコレート・ディスコ ♪

計算している女の子 ♪

期待している男の子 ♪

・・・・・・・♪

はい、右!、左!

ターンして、ポーズ!

足、ケンケン!

可愛く、指さす!

娘の指導のもと、正月三が日は、perfumeの歌「チョコレートディスコ」の練習に明け暮れました。

ふだん、エアロビクスで鍛えた足腰とリズム感に乗って、妻と私はついにステップをマスター。

kittsanファミリーは娘を加え、perfume famillyとして、デビューを待つのでした・・・。

さあ、今度こそはyou tubeで、華麗なステップが披露できそうで、うれしいなあ。(アホか!)

((( 正月早々おバカな話題を取り上げてしまった。松の内だけの限定upにしよう。 )))

)))

と、思いましたが、めずらしくPV総数が100を超えたので、もうしばらく公開させていただきます。

聞くと、今はやりの女の子テクノグループ「perfume」のうたと踊りを忘年会の余興に披露するとか。

それを、横で、他人事のように見ていたkittsan。

・・・が、大晦日のNHK紅白の中、perfumeのステージを見て、がぜんブレークしました。

チョコレート・ディスコ ♪

チョコレート・ディスコ ♪

計算している女の子 ♪

期待している男の子 ♪

・・・・・・・♪

はい、右!、左!

ターンして、ポーズ!

足、ケンケン!

可愛く、指さす!

娘の指導のもと、正月三が日は、perfumeの歌「チョコレートディスコ」の練習に明け暮れました。

ふだん、エアロビクスで鍛えた足腰とリズム感に乗って、妻と私はついにステップをマスター。

kittsanファミリーは娘を加え、perfume famillyとして、デビューを待つのでした・・・。

さあ、今度こそはyou tubeで、華麗なステップが披露できそうで、うれしいなあ。(アホか!)

((( 正月早々おバカな話題を取り上げてしまった。松の内だけの限定upにしよう。

)))

)))と、思いましたが、めずらしくPV総数が100を超えたので、もうしばらく公開させていただきます。

2008年07月03日

ショパンのマズルカが聴きたい!

「ああ、ショパンの演奏をなまで聴きたい!」と思いつつ、お金も時間もないので、CDで我慢する。

ショパンのマズルカ集を買いたいので、まず、聞き比べのため図書館でCDを借りてきた。

演奏家はともにショパンの名手、ルービンシュタインとアシュケナージ。

ピアノの演奏会、中でもショパンのプログラムがあると結構聞きに行った。

自分の事しかなかった若い頃は、アルゲリッチ、ポリーニを聴きに、東京や名古屋へ行った。(凄いでしょ!)

最近はしょぼくなって、イケメン若手演奏家外山啓介のショパンを静岡に来た時聴いたのみ。

さて、ショパンのマズルカ。

他のカテゴリーと違って、大層な感じがなく、バックグラウンド音楽に最適。

どこか、唱歌や映画音楽みたいな通俗的な曲もあって、親しみやすい。

ルービンシュタインの方は、年齢のせいか淡々として、過剰な装飾やルバートを排したストイックな演奏。

一方、アシュケナージの方は強弱緩急の変化があって面白いが、少々神経質過ぎないか。

車の中で聴くなら模範的な演奏のルービンシュタインの方がいいなぁと思いつつ、

ネットでいろいろ調べたら、最近ではルイサダの演奏の評判がいい。

それではレコード店で試聴してから決めよう、と思いながら、さらにネットで検索していくと、

なんと、今年の秋、東京で、ルイサダのマズルカ全曲の演奏会があるんだって!!

チケットを買おうか、CDで我慢するか、むくむく沸いてきた贅沢のこころ。

う〜む、12,000円+交通費はとても出せないようなぁ。

ショパンのマズルカ集を買いたいので、まず、聞き比べのため図書館でCDを借りてきた。

演奏家はともにショパンの名手、ルービンシュタインとアシュケナージ。

ピアノの演奏会、中でもショパンのプログラムがあると結構聞きに行った。

自分の事しかなかった若い頃は、アルゲリッチ、ポリーニを聴きに、東京や名古屋へ行った。(凄いでしょ!)

最近はしょぼくなって、イケメン若手演奏家外山啓介のショパンを静岡に来た時聴いたのみ。

さて、ショパンのマズルカ。

他のカテゴリーと違って、大層な感じがなく、バックグラウンド音楽に最適。

どこか、唱歌や映画音楽みたいな通俗的な曲もあって、親しみやすい。

ルービンシュタインの方は、年齢のせいか淡々として、過剰な装飾やルバートを排したストイックな演奏。

一方、アシュケナージの方は強弱緩急の変化があって面白いが、少々神経質過ぎないか。

車の中で聴くなら模範的な演奏のルービンシュタインの方がいいなぁと思いつつ、

ネットでいろいろ調べたら、最近ではルイサダの演奏の評判がいい。

それではレコード店で試聴してから決めよう、と思いながら、さらにネットで検索していくと、

なんと、今年の秋、東京で、ルイサダのマズルカ全曲の演奏会があるんだって!!

チケットを買おうか、CDで我慢するか、むくむく沸いてきた贅沢のこころ。

う〜む、12,000円+交通費はとても出せないようなぁ。

2008年03月21日

ピアノの思い出

御多分に漏れず、私の家にも開かずのビアノがあります。

妹の就職試験に必要とされてやって来たこのピアノ。

彼女が就職して上京した後、使われなくなって、私に番が回ってきました。

あれは20代の頃。もう早くは動かなくなった手で、バイエルから始まってツェルニーヘ。

どの辺りまで弾いたのだろう。たしかツェルニー30番あたりで挫折。

でも、同時進行したハノンは好きで、そればかり弾いていた。

これを弾くと、もう手が自由自在に動くような気がした。

モーツアルトの一番易しいハ長調のピアノソナタを弾いた時はプロの心地がして、

ドビュッシーの「月の光」(編曲版)のペダリングが面白くて夢中になり、

いい大人が子供と一緒に発表会にも出たんです。

やがて、私も結婚。生活が変わると興味も変わるのですね。だんだんピアノに向かわなくなりました。

我が家のピアノの第二の人生は、子供たちが生まれてから。

たぶん、どの家でもあるように子供たちのピアノレッスン。

そして、中学生くらいになると勉強が忙しくなり、また、ピアノの蓋は閉められたままになる。

でも、その後、おばあちゃんが近所の友達とレッスンに通うようになり、ピアノは第三の人生を迎えました。

もう、バイエルはやりません。映画音楽や、ポピュラー、歌謡曲。ゆう〜くりとピアノを叩いています。

そして それも だんだん聞こえなくなり、やがて、ピアノは蓋をされたまま、眠ったままの状態になりました。

どこにでもある、言うほどの事もない話です。

バッハの平均率クラビーア曲集の生演奏を聴いて、もう一度ピアノが弾きたくなりました。

せめて、あの「アヴェ・マリア」くらい。

2008年03月20日

バッハ 平均率クラヴィーア曲集

天国へいっても聞きたい音楽は?

一人離れ島に行く時持って行くCDは?

クラシック音楽愛好家で1位になるのは、たぶんバッハの平均率クラビーア曲集ではないでしょうか。

第1巻と第2巻、各24曲のプレリュードとフーガからなる鍵盤楽器の名作です。

この曲を静岡音楽館AOIの芸術監督でもある野平一郎氏がなんと、

ピアノ、チェンバロ、オルガンで引き分けるという、大胆な試みの演奏会に行ってきました。

グノーの「アヴェ・マリア」の旋律で有名な第1巻第1曲のプレリュードから始まり、

1.2巻から抜粋した19曲を披露。

私は 今は亡き巨匠リヒテルのピアノ演奏を愛聴しており、

そのどちらかというとロマンティックな演奏が好みなのだけれど、

今日は又、それぞれの楽器から紡ぎ出される、味わいの違うバッハの世界を思う存分堪能しました。

(画像はチラシから拝借しました。)

一人離れ島に行く時持って行くCDは?

クラシック音楽愛好家で1位になるのは、たぶんバッハの平均率クラビーア曲集ではないでしょうか。

第1巻と第2巻、各24曲のプレリュードとフーガからなる鍵盤楽器の名作です。

この曲を静岡音楽館AOIの芸術監督でもある野平一郎氏がなんと、

ピアノ、チェンバロ、オルガンで引き分けるという、大胆な試みの演奏会に行ってきました。

グノーの「アヴェ・マリア」の旋律で有名な第1巻第1曲のプレリュードから始まり、

1.2巻から抜粋した19曲を披露。

私は 今は亡き巨匠リヒテルのピアノ演奏を愛聴しており、

そのどちらかというとロマンティックな演奏が好みなのだけれど、

今日は又、それぞれの楽器から紡ぎ出される、味わいの違うバッハの世界を思う存分堪能しました。

(画像はチラシから拝借しました。)