2015年08月26日

能「橋弁慶」の謡、弁慶役を少しだけ。

先日の日曜日(8/23)。

静岡観世会の夏季素謡会に参加しました。

私の属している岡諷会の出し物「橋弁慶」で

恥ずかしながらも、後シテの弁慶を謡わせていただきました。

能「橋弁慶」は京都五条の橋の上で、

弁慶と義経(牛若丸)が戦い、弁慶が敗れて義経の家来になる

という、童謡にもなっている有名な話の場面を描いています。

「橋弁慶」の前半は、お供の者から

「夜な夜な五条の橋の上に少年が現れ、不思議な早業で

人を斬り回るそうだから、今夜の物詣はおやめ下さい。」

と諭されるが、逆にむしろその妖怪を討ち取ってやろうと

弁慶が夜更けを待つ場面まで。

中入り後の後半部、牛若丸が現れる。

今宵は鞍馬山に身を潜めるため最後の五条の橋の上。

通る者を待っていると弁慶が長刀を持ってやって来る。

弁慶役の私が口を開く。

「すでにこの世も明け方の。

三塔の鐘も杉間の雲の。

光り輝く月の夜に。

・・・・・・・・・」

薄衣を身に纏った牛若丸を弁慶が女の姿と見間違えていると、

牛若丸が橋の上を通り過ぎ様に長刀の柄元を蹴り上げる。

「すは。痴れ者よ物見せんと。」

弁慶は長刀を取り直し切ってかかると、

牛若丸は右に左にひらりとかわし飛び上がり飛び下る。

弁慶が長刀を振り回しふたりは戦いを繰り返すが、

とうとう弁慶も詮方なく呆れて棒立ちになってしまう。

「不思議や御身誰なれば。まだ稚き姿にて。

・・・・・・・委しく名のりおわしませ。」

「・・・・・・・我は源牛若。」

「義朝の御子か。」

「さて汝は。」

「西塔の武蔵。弁慶なり。」

「互いに名乗り合い、互いに名乗り合い。

・・・・・・・・・・・」

クライマックス。

牛若丸に降参した弁慶はこの素晴らしい少年に惚れ、

主従のちぎりを結び、家来となって九条の鞍馬へお供する。

「位も氏も健気さも。よき主なれば頼むなり。」

(地位も名前も、俊敏かつ勇敢な姿も主として申し分ない。)

ここに、私が大好きな地謡のセリフがあります。

因みに「健気」とは俊敏かつ勇敢な意味だそうです。

戦いのあとの潔い弁慶の態度。

試合のあとのフェアな状況が感じられて、とても気持ちのいい場面です。

弁慶や牛若にはほど遠い軟弱者の私ですが、

この時とばかり、腹の底から力を込めて謡いました。

静岡観世会の夏季素謡会に参加しました。

私の属している岡諷会の出し物「橋弁慶」で

恥ずかしながらも、後シテの弁慶を謡わせていただきました。

能「橋弁慶」は京都五条の橋の上で、

弁慶と義経(牛若丸)が戦い、弁慶が敗れて義経の家来になる

という、童謡にもなっている有名な話の場面を描いています。

「橋弁慶」の前半は、お供の者から

「夜な夜な五条の橋の上に少年が現れ、不思議な早業で

人を斬り回るそうだから、今夜の物詣はおやめ下さい。」

と諭されるが、逆にむしろその妖怪を討ち取ってやろうと

弁慶が夜更けを待つ場面まで。

中入り後の後半部、牛若丸が現れる。

今宵は鞍馬山に身を潜めるため最後の五条の橋の上。

通る者を待っていると弁慶が長刀を持ってやって来る。

弁慶役の私が口を開く。

「すでにこの世も明け方の。

三塔の鐘も杉間の雲の。

光り輝く月の夜に。

・・・・・・・・・」

薄衣を身に纏った牛若丸を弁慶が女の姿と見間違えていると、

牛若丸が橋の上を通り過ぎ様に長刀の柄元を蹴り上げる。

「すは。痴れ者よ物見せんと。」

弁慶は長刀を取り直し切ってかかると、

牛若丸は右に左にひらりとかわし飛び上がり飛び下る。

弁慶が長刀を振り回しふたりは戦いを繰り返すが、

とうとう弁慶も詮方なく呆れて棒立ちになってしまう。

「不思議や御身誰なれば。まだ稚き姿にて。

・・・・・・・委しく名のりおわしませ。」

「・・・・・・・我は源牛若。」

「義朝の御子か。」

「さて汝は。」

「西塔の武蔵。弁慶なり。」

「互いに名乗り合い、互いに名乗り合い。

・・・・・・・・・・・」

クライマックス。

牛若丸に降参した弁慶はこの素晴らしい少年に惚れ、

主従のちぎりを結び、家来となって九条の鞍馬へお供する。

「位も氏も健気さも。よき主なれば頼むなり。」

(地位も名前も、俊敏かつ勇敢な姿も主として申し分ない。)

ここに、私が大好きな地謡のセリフがあります。

因みに「健気」とは俊敏かつ勇敢な意味だそうです。

戦いのあとの潔い弁慶の態度。

試合のあとのフェアな状況が感じられて、とても気持ちのいい場面です。

弁慶や牛若にはほど遠い軟弱者の私ですが、

この時とばかり、腹の底から力を込めて謡いました。

2014年12月20日

来年の正月休み明け「鶴亀」を謡いましょう。

もういくつ寝るとお正月♪

お正月には凧あげて♪

・・・・

正月は家族と静かに過ごしますが、

休み明け8日(木)にこんなことを考えています。

<謡曲「鶴亀」を歌って新春を寿ぎ、長寿を願う。>

ー「くれば」で、「鶴亀(つるかめ)」を謡いましょう。ー

私が能を習って3年。

まだまだ素人ですが最初に「鶴亀」を教えていただきました。

初心者がまず歌うのが謡曲「鶴亀」だそうです。

能は演目によって、5つのカテゴリーに分けられます。

初(一)番目物 神がシテ(主役)となる能。脇能、神仏物

二番目物 男(武人)がシテとなる能。修羅物(戦物)

三番目物 女(美人)がシテとなる能。鬘(かづら)物

四番目物 狂い物、雑能、現在物

五番目物 鬼畜物(空想のモノも含む)

今回唱和しようと考えている「鶴亀」は一番目物。

おめでたい能ですから、華々しく朗々と歌う曲(謡い)です。

比較的変化に乏しく、高度な技巧もそれほどありません。

能の曲を謡ったことがない人でも、とりあえずは皆さんで唱和する事が可能です。

内容は以下のとおりです。

新春、唐の都の朝廷にて、四季の祝祭事があります。

皇帝(玄宗皇帝)は役人、貴族の拝賀を受け、万民もその場に集う。

拝賀が終わると、鶴と亀が舞い、皇帝の長寿を寿ぐ。

それに気を良くした皇帝は舞楽を奏させて自ら舞い、長生殿に戻っていく。

この能の中で一番有名でよく知られている部分が次の箇所です。

庭の砂(いさご)ハ金銀の。庭の砂(いさご)ハ金銀の。

珠を連ねて敷妙乃(しきたえの)。

五百重(いおえ)の錦や瑠璃の樞(とぼそ)。

シャコの行桁(ゆきげた)瑪瑙(めのう)の階(はし)。

池の汀乃(みぎわの)鶴亀ハ。蓬莱山も外(よそ)ならず。

君の惠(めぐみ)ぞありがたき。君の惠ぞありがたき。

全体を唱和しても約15分くらい。

新春やお目出度い会によく謡われる「鶴亀」。

この機会に皆さんで声を出して、新しい年を寿ぎましょう。

両替町「くれば」で1月8日(木)午後2時から3時半まで。

会場の広さの関係で10名くらい。

会費500円(飲み物付き)です。

お正月には凧あげて♪

・・・・

正月は家族と静かに過ごしますが、

休み明け8日(木)にこんなことを考えています。

<謡曲「鶴亀」を歌って新春を寿ぎ、長寿を願う。>

ー「くれば」で、「鶴亀(つるかめ)」を謡いましょう。ー

私が能を習って3年。

まだまだ素人ですが最初に「鶴亀」を教えていただきました。

初心者がまず歌うのが謡曲「鶴亀」だそうです。

能は演目によって、5つのカテゴリーに分けられます。

初(一)番目物 神がシテ(主役)となる能。脇能、神仏物

二番目物 男(武人)がシテとなる能。修羅物(戦物)

三番目物 女(美人)がシテとなる能。鬘(かづら)物

四番目物 狂い物、雑能、現在物

五番目物 鬼畜物(空想のモノも含む)

今回唱和しようと考えている「鶴亀」は一番目物。

おめでたい能ですから、華々しく朗々と歌う曲(謡い)です。

比較的変化に乏しく、高度な技巧もそれほどありません。

能の曲を謡ったことがない人でも、とりあえずは皆さんで唱和する事が可能です。

内容は以下のとおりです。

新春、唐の都の朝廷にて、四季の祝祭事があります。

皇帝(玄宗皇帝)は役人、貴族の拝賀を受け、万民もその場に集う。

拝賀が終わると、鶴と亀が舞い、皇帝の長寿を寿ぐ。

それに気を良くした皇帝は舞楽を奏させて自ら舞い、長生殿に戻っていく。

この能の中で一番有名でよく知られている部分が次の箇所です。

庭の砂(いさご)ハ金銀の。庭の砂(いさご)ハ金銀の。

珠を連ねて敷妙乃(しきたえの)。

五百重(いおえ)の錦や瑠璃の樞(とぼそ)。

シャコの行桁(ゆきげた)瑪瑙(めのう)の階(はし)。

池の汀乃(みぎわの)鶴亀ハ。蓬莱山も外(よそ)ならず。

君の惠(めぐみ)ぞありがたき。君の惠ぞありがたき。

全体を唱和しても約15分くらい。

新春やお目出度い会によく謡われる「鶴亀」。

この機会に皆さんで声を出して、新しい年を寿ぎましょう。

両替町「くれば」で1月8日(木)午後2時から3時半まで。

会場の広さの関係で10名くらい。

会費500円(飲み物付き)です。

2014年10月20日

り〜んりーんと友を呼ぶ。能「松虫」

新宿展示会の終了後、すぐに国立能楽堂へ向かった。

珍しい能があるからという、妻の勧めで。

10月定期能 観世流「松虫」(シテ 岡久広)

酒売りの市へ男達がやって来て、酒を飲み交わす。

その内のひとりが「松虫が友を呼ぶ」という話をする。

昔、ここで二人の男が酒を飲み、その内一人が

松虫の音に惹かれ、野に入ったきり帰ってこない。

心配し、もう一人が探しに行くと、友は草の上で死んでいた。

嘆き悲しんだ男は、死をも一緒にと誓った如く、友の後を追い自害してしまう。

やがて夜が更けて、酒売りの前に亡霊が現れる。

先の話をした男は幽霊であることを語り、

昔の友との楽しかった日々を舞い謡う。

やがて夜が白む頃、虫の声を聞きながら男の亡霊は去っていく。

能には恋慕の執心を扱った作品は数多くあるが、

男同士の友情と思慕をテーマとしたものは「松虫」しか見あたらない。

古今集に以下のような歌があり、そのイメージが能として考案されたようだ。

「秋の野に 人松虫の声すなり 我かと行きて いざ弔わん」

それにしても後半の男の亡霊の舞は緩急自在で、二人の想い出の日々が披露される。

その侘びしく淋しいながらも、濃厚な感情が表れる様は、

男女の恋慕とはまた違った、独特の雰囲気を持っていた。

決して大作ではないけれど、この季節になると思い出す能のひとつだろう。

すはや難波の明け方の あさまにもなりぬべし♪

さらば友よ名残の袖を 招く尾花のほのかに見えし 跡絶えて♪

草茫々たる朝の原に 草茫々たる朝の原に♪

虫の音ばかりや残るらん 虫の音ばかりや残るらん♪

(なお、当時の「松虫」とは現在の「鈴虫」のことです。)

珍しい能があるからという、妻の勧めで。

10月定期能 観世流「松虫」(シテ 岡久広)

酒売りの市へ男達がやって来て、酒を飲み交わす。

その内のひとりが「松虫が友を呼ぶ」という話をする。

昔、ここで二人の男が酒を飲み、その内一人が

松虫の音に惹かれ、野に入ったきり帰ってこない。

心配し、もう一人が探しに行くと、友は草の上で死んでいた。

嘆き悲しんだ男は、死をも一緒にと誓った如く、友の後を追い自害してしまう。

やがて夜が更けて、酒売りの前に亡霊が現れる。

先の話をした男は幽霊であることを語り、

昔の友との楽しかった日々を舞い謡う。

やがて夜が白む頃、虫の声を聞きながら男の亡霊は去っていく。

能には恋慕の執心を扱った作品は数多くあるが、

男同士の友情と思慕をテーマとしたものは「松虫」しか見あたらない。

古今集に以下のような歌があり、そのイメージが能として考案されたようだ。

「秋の野に 人松虫の声すなり 我かと行きて いざ弔わん」

それにしても後半の男の亡霊の舞は緩急自在で、二人の想い出の日々が披露される。

その侘びしく淋しいながらも、濃厚な感情が表れる様は、

男女の恋慕とはまた違った、独特の雰囲気を持っていた。

決して大作ではないけれど、この季節になると思い出す能のひとつだろう。

すはや難波の明け方の あさまにもなりぬべし♪

さらば友よ名残の袖を 招く尾花のほのかに見えし 跡絶えて♪

草茫々たる朝の原に 草茫々たる朝の原に♪

虫の音ばかりや残るらん 虫の音ばかりや残るらん♪

(なお、当時の「松虫」とは現在の「鈴虫」のことです。)

2014年09月16日

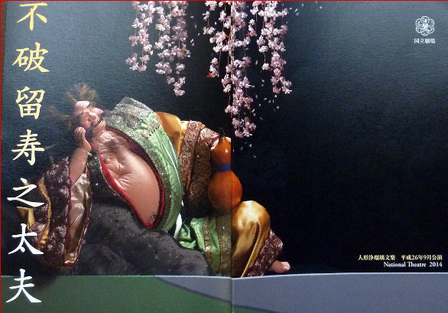

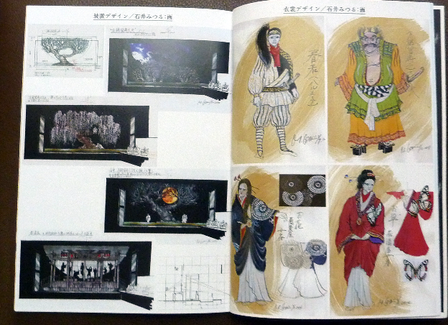

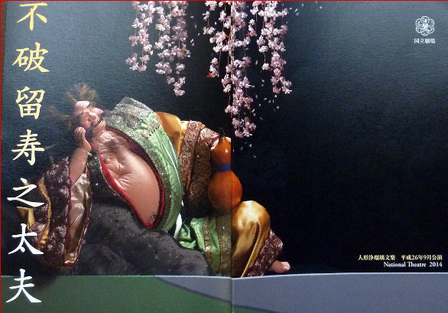

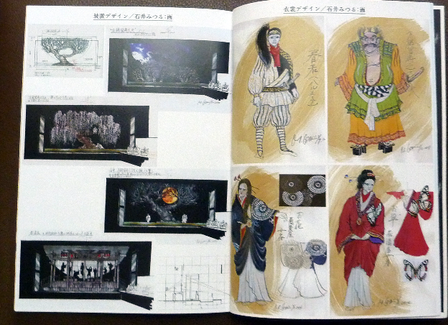

ここまでやるか、創作文楽・不破留寿之大夫(東京→静岡ひとり旅)

いつまでも「曾根崎心中」「菅原伝授手習鑑」ばかりじゃ物足りない。

・・・と思っていたら、五年ぶりの創作文楽「不破留寿之大夫」が九月公演。

たしかに、この世界にもイノベーター(鶴澤清治氏)はいた。

「不破留寿之大夫(ふぁるすのたゆう)」とは、

シェークスピアの「ヘンリー四世」と「ウインザーの陽気な女房たち」

に登場する「フォルスタッフ」という人物を、昔の日本に置き換えたもの。

音楽好きはヴェルディのオペラ「ファルスタッフ」の方が馴染みがある。

昔々のある国に、年老いた領主の息子「春若」という世継ぎと、

その世話役を努める「不破留寿之大夫」がいた。

潔癖で直情型のスリムな若者と、大酒飲み太鼓腹の好色ほら吹きおやじ。

居酒屋の女房達との偽の恋文事件がからんで、丁々発止の大騒動。

しかし、領主が亡くなり世継ぎの世に変わって・・・・。

時代のお荷物となった不破留寿之大夫は、この国から追放されてしまう。

その去り際のせりふが泣かせる。 <パンフレットより>

「・・・・・・・・

春若は名誉ある領主となったが、名誉など所詮浮世の泡沫。

つまらぬものじゃ。

名誉にこだわって戦なんぞして、手足を失ったらだうする。

名誉が、なくなった手足をもと通りにしてくれるか。

くれるものか。

傷の痛みをとってくれるか。

くれるものか。

名誉とは何じゃ。言葉じゃ。

言葉は空気じゃ。空しいものじゃ。

やがて時がくれば、戦いなど愚かしいとわかる時代もやって来やう。

・・・・・・・」

三味線を弓で弾き、琴も登場する珍しい演出。

義太夫の語りが、移ろいやすい世の姿をユーモアを交えて泣き笑う。

舞台では豪華絢爛たる衣裳の人形たちとその黒子数十人が

ぶつかり合いつかみ合いの大騒ぎ。

大夫方、三味線方、人形方のアンサンブルが一体となって、

スケールの大きい人間喜劇を繰り広げていった。

ひとり旅の締めとなった、夢のような舞台に大満足。

人形浄瑠璃って、人なつっこく情に溢れて、もの凄く面白い。

またまた文楽にぞっこんとなってしまった夜だった。

・・・と思っていたら、五年ぶりの創作文楽「不破留寿之大夫」が九月公演。

たしかに、この世界にもイノベーター(鶴澤清治氏)はいた。

「不破留寿之大夫(ふぁるすのたゆう)」とは、

シェークスピアの「ヘンリー四世」と「ウインザーの陽気な女房たち」

に登場する「フォルスタッフ」という人物を、昔の日本に置き換えたもの。

音楽好きはヴェルディのオペラ「ファルスタッフ」の方が馴染みがある。

昔々のある国に、年老いた領主の息子「春若」という世継ぎと、

その世話役を努める「不破留寿之大夫」がいた。

潔癖で直情型のスリムな若者と、大酒飲み太鼓腹の好色ほら吹きおやじ。

居酒屋の女房達との偽の恋文事件がからんで、丁々発止の大騒動。

しかし、領主が亡くなり世継ぎの世に変わって・・・・。

時代のお荷物となった不破留寿之大夫は、この国から追放されてしまう。

その去り際のせりふが泣かせる。 <パンフレットより>

「・・・・・・・・

春若は名誉ある領主となったが、名誉など所詮浮世の泡沫。

つまらぬものじゃ。

名誉にこだわって戦なんぞして、手足を失ったらだうする。

名誉が、なくなった手足をもと通りにしてくれるか。

くれるものか。

傷の痛みをとってくれるか。

くれるものか。

名誉とは何じゃ。言葉じゃ。

言葉は空気じゃ。空しいものじゃ。

やがて時がくれば、戦いなど愚かしいとわかる時代もやって来やう。

・・・・・・・」

三味線を弓で弾き、琴も登場する珍しい演出。

義太夫の語りが、移ろいやすい世の姿をユーモアを交えて泣き笑う。

舞台では豪華絢爛たる衣裳の人形たちとその黒子数十人が

ぶつかり合いつかみ合いの大騒ぎ。

大夫方、三味線方、人形方のアンサンブルが一体となって、

スケールの大きい人間喜劇を繰り広げていった。

ひとり旅の締めとなった、夢のような舞台に大満足。

人形浄瑠璃って、人なつっこく情に溢れて、もの凄く面白い。

またまた文楽にぞっこんとなってしまった夜だった。

2013年11月20日

扇を高く、緩急付けて・・・/謡い仕舞おさらい会

能の謡い、仕舞を始めて1年半。

日本の古典芸能は凄い、奥が深い・・・と

自分が学び、演じてみて始めて理解しつつある。

先日(11/16)私は、二回目の葵能楽研究会の発表会に参加しました。

何十年も「岡諷会」のメンバーとして謡を楽しんでいる諸先輩に加え、

昨年発足した「葵能楽研究会」の10名ほどの新人。

そうぜい20名余が当日、辰金支店の二階の大広間で諸芸を披露しました。

私の役割は、謡いの方では、能「竹生島」のワキ。

最初の演目がこの「竹生島」で、ワキはその第一声を放つ。

竹に生まるるウグイスの

竹に生まるるウグイスの

竹生島詣で急がん・・・・

これを、文字通りでなく

たけにんまるるうぐういすの

たけにいんまるるうぐうういすの・・・

と謡います。

琵琶湖にある神の島と言われる竹生島に天皇の臣下が参詣し、

そこで弁財天や龍神と出会って祝福を受ける話。

さっそうと、力強く、臣下の役を演じました。

続いて、今回初めての仕舞の部。

「熊野」「猩々」「鶴亀」「紅葉狩」「羽衣」と舞いを経験し、

本来ならば華やかな「羽衣」を舞うべく練習したのだが、

分相応の「鶴亀」のキリ(最後)の舞に落ち着く。

皇帝が「国土豊かに千代萬代(ちよよろずよ)に・・・」

と謡いに合わせて、荘厳なめでたい舞を舞う部分。

扇を高く上げて、たっぷりした動作を。

ゆっくりした舞だから、緩急付けて間延びしないように。

先生の指導の元、何とか演じきることが出来ました。

他の面々も、おけいこでは自信なさげだった舞が、

本番では見違えるほど立派に様変わりしていたのは、

経験の成せる技でしょうか。

ますますのめり込んでいく能の世界。

源氏物語を謡う「野々宮」や

平家物語の修羅の舞い「屋島」のおけいこが

楽しみになってきました。

日本の古典芸能は凄い、奥が深い・・・と

自分が学び、演じてみて始めて理解しつつある。

先日(11/16)私は、二回目の葵能楽研究会の発表会に参加しました。

何十年も「岡諷会」のメンバーとして謡を楽しんでいる諸先輩に加え、

昨年発足した「葵能楽研究会」の10名ほどの新人。

そうぜい20名余が当日、辰金支店の二階の大広間で諸芸を披露しました。

私の役割は、謡いの方では、能「竹生島」のワキ。

最初の演目がこの「竹生島」で、ワキはその第一声を放つ。

竹に生まるるウグイスの

竹に生まるるウグイスの

竹生島詣で急がん・・・・

これを、文字通りでなく

たけにんまるるうぐういすの

たけにいんまるるうぐうういすの・・・

と謡います。

琵琶湖にある神の島と言われる竹生島に天皇の臣下が参詣し、

そこで弁財天や龍神と出会って祝福を受ける話。

さっそうと、力強く、臣下の役を演じました。

続いて、今回初めての仕舞の部。

「熊野」「猩々」「鶴亀」「紅葉狩」「羽衣」と舞いを経験し、

本来ならば華やかな「羽衣」を舞うべく練習したのだが、

分相応の「鶴亀」のキリ(最後)の舞に落ち着く。

皇帝が「国土豊かに千代萬代(ちよよろずよ)に・・・」

と謡いに合わせて、荘厳なめでたい舞を舞う部分。

扇を高く上げて、たっぷりした動作を。

ゆっくりした舞だから、緩急付けて間延びしないように。

先生の指導の元、何とか演じきることが出来ました。

他の面々も、おけいこでは自信なさげだった舞が、

本番では見違えるほど立派に様変わりしていたのは、

経験の成せる技でしょうか。

ますますのめり込んでいく能の世界。

源氏物語を謡う「野々宮」や

平家物語の修羅の舞い「屋島」のおけいこが

楽しみになってきました。

2013年07月26日

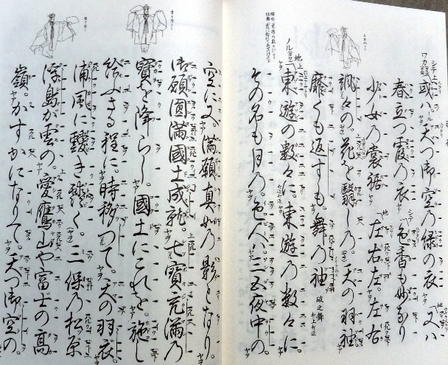

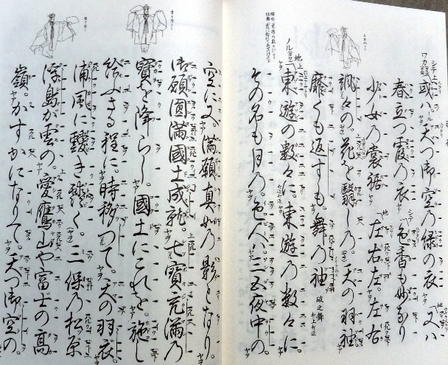

「羽衣」あっての、世界文化遺産・富士山

富士山が世界遺産となったことは光栄ですが、

自然遺産ではなく、文化遺産というところが複雑でした。

地元静岡市にある「三保の松原」も同様。

風景そのままより、そこから眺める富士山が文化的にどうなのか?

・・・って言うことなんですよね。

そんなことを思いながら、今「羽衣」の謡(うたい)をお稽古しています。

ごぞんじでしょうけれど、

能「羽衣」は、毎年ご当地三保の松原で薪能が行われるほど、有名です。

私も以前鑑賞したことがありますが、自分で謡うことは初めて。

ただ、難易度としては初級の中ぐらいなので、やっとその番が回ってきました。

風早の 三保の浦曲を漕ぐ船の 浦人騒ぐ波路かな

これは 三保の松原に 白龍と申す 漁夫にてそうろう♪

・・・・・・・・・・

ワキが登場し、三保の松原で衣を拾います。

次にシテの天人が登場し、こう言います。

・・・・・・・・・・

のう その衣は此方のにてそうろう

何に 召されそうろうぞ♪

返せ、返さぬの問答がありますが、

天女が舞いを舞うことで、漁夫は衣を返し、

最後に天女は天空に舞い上がって行きます。

春の美しい風景と華やかな音楽と舞い。

世阿弥の美意識が溢れる素晴らしい能です。

謡い進んでいく内にハッと気付きました。

この能こそがまさしく、富士山が文化遺産であることを表している。

・・・それは、この最後の部分です。

・・・・・・・・・・

三保の松原 浮島が雲の

愛鷹山や富士の高嶺

かすかになりて 天つ御空の

霞に紛れて 失せにけり♪

クライマックス。天女が天に昇っていく姿を

なんと、俯瞰した位置から描いたようなスペクタクル。

室町時代から受け継がれる、富士と三保の松原と羽衣伝説。

その、素晴らしい関係を見事に謡った、まさに文化遺産なのです。

自然遺産ではなく、文化遺産というところが複雑でした。

地元静岡市にある「三保の松原」も同様。

風景そのままより、そこから眺める富士山が文化的にどうなのか?

・・・って言うことなんですよね。

そんなことを思いながら、今「羽衣」の謡(うたい)をお稽古しています。

ごぞんじでしょうけれど、

能「羽衣」は、毎年ご当地三保の松原で薪能が行われるほど、有名です。

私も以前鑑賞したことがありますが、自分で謡うことは初めて。

ただ、難易度としては初級の中ぐらいなので、やっとその番が回ってきました。

風早の 三保の浦曲を漕ぐ船の 浦人騒ぐ波路かな

これは 三保の松原に 白龍と申す 漁夫にてそうろう♪

・・・・・・・・・・

ワキが登場し、三保の松原で衣を拾います。

次にシテの天人が登場し、こう言います。

・・・・・・・・・・

のう その衣は此方のにてそうろう

何に 召されそうろうぞ♪

返せ、返さぬの問答がありますが、

天女が舞いを舞うことで、漁夫は衣を返し、

最後に天女は天空に舞い上がって行きます。

春の美しい風景と華やかな音楽と舞い。

世阿弥の美意識が溢れる素晴らしい能です。

謡い進んでいく内にハッと気付きました。

この能こそがまさしく、富士山が文化遺産であることを表している。

・・・それは、この最後の部分です。

・・・・・・・・・・

三保の松原 浮島が雲の

愛鷹山や富士の高嶺

かすかになりて 天つ御空の

霞に紛れて 失せにけり♪

クライマックス。天女が天に昇っていく姿を

なんと、俯瞰した位置から描いたようなスペクタクル。

室町時代から受け継がれる、富士と三保の松原と羽衣伝説。

その、素晴らしい関係を見事に謡った、まさに文化遺産なのです。

2013年05月11日

こんなひどい能公演みたことない!

掛川城開門20周年を記念して開かれた薪能公演。

謡いのおさらい会で謡った「土蜘蛛」が演目だったので、

能仲間の人と一緒に行ってきました。

5月10日、その日の夜の天気予報は「雨」。

当然、雨の場合の予備に設けられていた掛川生涯学習センターでの公演に変更。

と思って、主催者に問い合わせたら、予定通り掛川城外の広場でやるという。

私は万一のため、折畳傘とレインコートを持ってJRで掛川へ。

静岡では降っていなかったけれど、掛川駅に着く頃は雨がポツポツ。

掛川城薪能会場へ行くと、係員がチケットを切り簡易レインコートを配っている。

会場内へ入ると、傘は差せずレインコート姿の観客と、シートが被せられた能舞台が。

暫くして主催者の挨拶、火入れの儀式と続き、シートが外されいよいよスタートの気配。

雨はますます激しくなる。

・・・・としばらく間があって、アナウンスあり。

「雨が激しくなりました。外での能公演が難しくなりましたので、

午後8時より掛川生涯学習センターでの公演に変更します。

つきましては皆さま、移動をお願いします。」

幸い掛川城から歩いて10分程の所にある施設なので、皆さん無事移動完了。

また、午前中学生向け能楽教室があり、施設内の能舞台もそのままだったので、

すぐに再開することが出来ました。

しかし・・・。

「皆さま、申しわけありません。終演時間の都合で、最初の舞囃子「羽衣」は割愛し、

狂言「梟(ふくろ)山伏」から始めさせていただきます。」

「えええ・・・???」観客席からどよめきが。

私もあっけにとられていたのですが、ともかく狂言「梟山伏」が始まりました。

そして、休憩なしで能「土蜘蛛」の舞台の準備が万端整いました。

胡蝶「浮き立つ雲の行方をや♪ 浮き立つ雲の行方をや♪・・・」

と始まると思いきや・・・

頼光「昨日より心も弱り身も苦しみて。今は期を待つばかりなり♪・・・」

との第一声ではありませんか。

「えええ・・・???」私は再び声を上げそうになってしまいました。

胡蝶登場の、最初の部分がすっぽり抜けている!!!。

友人も唖然とした顔をして舞台を見つめていました。

実は一緒に行った友人は、おさらい会で胡蝶の役を謡い、

今回の能公演で実際の舞台を確認するため、チケットを買ったわけです。

幸い私の役、僧侶(前シテ)と土蜘蛛(後シテ)はカットなしだったので、

その部分の舞台は楽しめたのですが・・・。

それにしてもひどい!!

雨が降ったら何よりも、お囃子(はやし)の楽器は使えない。

高額の能装束も、雨では台無しになってしまう。

そんなことも考えずに、雨の舞台を強行しようとした主催者の罪。

私はアンケートに

「観客も出演者も大迷惑でした。

二度とこういう過ちは犯さないでください。

反省、大反省、お願いします!」

と書いて、雨の降りしきる道を掛川駅に戻りました。

それにしても、悪いことは連鎖反応するんですね。

興奮した感情が記憶を覆ってしまって、

持参したレインコートを椅子の下に忘れてきてしまいました。

でも、問い合わせた主催者側の係はものすご〜く親切な対応でした。

こんなコト書いちゃってゴメンナサイ。

それと、途中からの能「土蜘蛛」が熱演で、沸かせたのが不幸中の幸いでした。

出演者の皆様、お疲れさまでした。

謡いのおさらい会で謡った「土蜘蛛」が演目だったので、

能仲間の人と一緒に行ってきました。

5月10日、その日の夜の天気予報は「雨」。

当然、雨の場合の予備に設けられていた掛川生涯学習センターでの公演に変更。

と思って、主催者に問い合わせたら、予定通り掛川城外の広場でやるという。

私は万一のため、折畳傘とレインコートを持ってJRで掛川へ。

静岡では降っていなかったけれど、掛川駅に着く頃は雨がポツポツ。

掛川城薪能会場へ行くと、係員がチケットを切り簡易レインコートを配っている。

会場内へ入ると、傘は差せずレインコート姿の観客と、シートが被せられた能舞台が。

暫くして主催者の挨拶、火入れの儀式と続き、シートが外されいよいよスタートの気配。

雨はますます激しくなる。

・・・・としばらく間があって、アナウンスあり。

「雨が激しくなりました。外での能公演が難しくなりましたので、

午後8時より掛川生涯学習センターでの公演に変更します。

つきましては皆さま、移動をお願いします。」

幸い掛川城から歩いて10分程の所にある施設なので、皆さん無事移動完了。

また、午前中学生向け能楽教室があり、施設内の能舞台もそのままだったので、

すぐに再開することが出来ました。

しかし・・・。

「皆さま、申しわけありません。終演時間の都合で、最初の舞囃子「羽衣」は割愛し、

狂言「梟(ふくろ)山伏」から始めさせていただきます。」

「えええ・・・???」観客席からどよめきが。

私もあっけにとられていたのですが、ともかく狂言「梟山伏」が始まりました。

そして、休憩なしで能「土蜘蛛」の舞台の準備が万端整いました。

胡蝶「浮き立つ雲の行方をや♪ 浮き立つ雲の行方をや♪・・・」

と始まると思いきや・・・

頼光「昨日より心も弱り身も苦しみて。今は期を待つばかりなり♪・・・」

との第一声ではありませんか。

「えええ・・・???」私は再び声を上げそうになってしまいました。

胡蝶登場の、最初の部分がすっぽり抜けている!!!。

友人も唖然とした顔をして舞台を見つめていました。

実は一緒に行った友人は、おさらい会で胡蝶の役を謡い、

今回の能公演で実際の舞台を確認するため、チケットを買ったわけです。

幸い私の役、僧侶(前シテ)と土蜘蛛(後シテ)はカットなしだったので、

その部分の舞台は楽しめたのですが・・・。

それにしてもひどい!!

雨が降ったら何よりも、お囃子(はやし)の楽器は使えない。

高額の能装束も、雨では台無しになってしまう。

そんなことも考えずに、雨の舞台を強行しようとした主催者の罪。

私はアンケートに

「観客も出演者も大迷惑でした。

二度とこういう過ちは犯さないでください。

反省、大反省、お願いします!」

と書いて、雨の降りしきる道を掛川駅に戻りました。

それにしても、悪いことは連鎖反応するんですね。

興奮した感情が記憶を覆ってしまって、

持参したレインコートを椅子の下に忘れてきてしまいました。

でも、問い合わせた主催者側の係はものすご〜く親切な対応でした。

こんなコト書いちゃってゴメンナサイ。

それと、途中からの能「土蜘蛛」が熱演で、沸かせたのが不幸中の幸いでした。

出演者の皆様、お疲れさまでした。

2013年04月15日

居住まい正して、声を前に/謡いおさらい会

昨年5月に、近くの市民活動センターで募集していた、

謡いと仕舞のおけいこ、「葵能楽研究会」なるもの。

能の経験のある妻に誘われて、何となく参加しました。

その後、月二回のおけいこに行ったり、行かなかったり。

そんな能楽体験が、「4月に発表会をやりますよ。」と言うことで、

今年に入り、何が何でも真面目にやるはめになりました。

謡う演目は、何と「土蜘蛛」のシテ(主役)。

病の床に臥せっている源頼光のもとへ僧が訪れる。

蜘蛛の話をして、千筋の糸を投げかけ消えていく。

頼光が斬りつけ、血の後が残っているので、

それを頼りに、家臣の武者達がが辿っていくと、山中に古塚がある。

その塚を破ると中から土蜘蛛の精が出てきて、戦いとなる。

やがて武者達はこの土蜘蛛を退治し、京へ戻っていく。

・・・・という武勇伝で、能の初心者向きの演目です。

前シテが僧、後シテが土蜘蛛、その二つを演じ分けます。

ただし、謡いの部分はたったこれだけ。

(僧)月清き。夜半とうも見えず雲霧の。掛かれば曇る心かな。

いかに頼光、御心地は何と、ござ候ぞ。

(頼光)・・・・

(僧)愚かの仰せぞうろうや。悩み給うも我が背子が。

来べき宵なりささがにの。

(頼光)・・・・

(僧)懸くるや千筋の糸筋に。

(頼光)・・・・

(僧)身を苦しむる。

・・・・・・・・

・・・・・・・・

(土蜘蛛)汝知らずや我昔。葛城山に年を経し。土蜘蛛の精魂なり。

なほ君が代に障りをなさんと。頼光に近づき奉れば。

却って命を。断たんとや。

以上を能独特の節回しで謡って行きます。

音楽のような、語りのような、なかなかそういう言い回しは出来ない。

何度も何度もCDを聞き真似をして、先生と妻の特訓を受け、

何とかカタチになりました。

さて。本番。

和風スーツに身を固めて、扇を手にして、

声の限りに高らかに、僧と土蜘蛛を謡い切りました。

客席で聞いていた妻、

「さすが本番に強い。いままでで一番よかったよ。」

たとえお世辞でも、うれしいひと言でした。

謡いと仕舞のおけいこ、「葵能楽研究会」なるもの。

能の経験のある妻に誘われて、何となく参加しました。

その後、月二回のおけいこに行ったり、行かなかったり。

そんな能楽体験が、「4月に発表会をやりますよ。」と言うことで、

今年に入り、何が何でも真面目にやるはめになりました。

謡う演目は、何と「土蜘蛛」のシテ(主役)。

病の床に臥せっている源頼光のもとへ僧が訪れる。

蜘蛛の話をして、千筋の糸を投げかけ消えていく。

頼光が斬りつけ、血の後が残っているので、

それを頼りに、家臣の武者達がが辿っていくと、山中に古塚がある。

その塚を破ると中から土蜘蛛の精が出てきて、戦いとなる。

やがて武者達はこの土蜘蛛を退治し、京へ戻っていく。

・・・・という武勇伝で、能の初心者向きの演目です。

前シテが僧、後シテが土蜘蛛、その二つを演じ分けます。

ただし、謡いの部分はたったこれだけ。

(僧)月清き。夜半とうも見えず雲霧の。掛かれば曇る心かな。

いかに頼光、御心地は何と、ござ候ぞ。

(頼光)・・・・

(僧)愚かの仰せぞうろうや。悩み給うも我が背子が。

来べき宵なりささがにの。

(頼光)・・・・

(僧)懸くるや千筋の糸筋に。

(頼光)・・・・

(僧)身を苦しむる。

・・・・・・・・

・・・・・・・・

(土蜘蛛)汝知らずや我昔。葛城山に年を経し。土蜘蛛の精魂なり。

なほ君が代に障りをなさんと。頼光に近づき奉れば。

却って命を。断たんとや。

以上を能独特の節回しで謡って行きます。

音楽のような、語りのような、なかなかそういう言い回しは出来ない。

何度も何度もCDを聞き真似をして、先生と妻の特訓を受け、

何とかカタチになりました。

さて。本番。

和風スーツに身を固めて、扇を手にして、

声の限りに高らかに、僧と土蜘蛛を謡い切りました。

客席で聞いていた妻、

「さすが本番に強い。いままでで一番よかったよ。」

たとえお世辞でも、うれしいひと言でした。

2013年02月05日

團十郎のこと、歌舞伎のこと

洋楽一辺倒だった私の趣味のなかに、日本の古典芸能が入ってきたのは、

まったく妻の影響です。

最初は能楽堂への招待。

あの、気の遠くなるほど退屈な能舞台を、何度も見せられました。

続いて歌舞伎座へ。

最初に見たのは「義経千本桜」だったかな。

しかし、その後暫くして行った「鳴神」を見て、俄然興奮。

滝壺を舞台にしたスペクタクルもそうですが、

團十郎演じた「鳴神上人」のバカバカしいほど滑稽な姿に

すっかり魅せられてしまいました。

その後は、堰を切ったように「歌舞伎」にはまってしまって、

というより、團十郎の演じる歌舞伎を見たくて歌舞伎座に出掛けました。

お正月に見た「助六由縁江戸桜」。

今は亡き中村雀右衛門演じる揚巻とのコンビで「助六」演じる團十郎の粋の真髄。

カタチだけは立派な「暫」

数倍の大きな衣裳を着て「しばらく!」のかけ声をすることが出来るのは團十郎のみ。

豪華キャストの「三人吉三」

玉三郎の「お嬢吉三」仁左衛門の「お坊吉三」團十郎の「和尚吉三」の絶妙な掛け合い。

これらは全て、團十郎でなければ、見に行くことはなかったと思います。

隈取りなくとも、十分歌舞伎役者の素質が備わっている、大きい顔と目。

クセがありすぎて、一度聞いたら忘れられない空気の膨らんだような声。

クソ(まじめ)とか、(歌舞伎)バカとかの愛称がぴったりの、豪腕直球の役者魂。

あの頃の團十郎さんは、理屈抜きに人(私)を惹きつける力を持っていましたね。

残念ながら、病に罹った以降の彼の姿は見るに忍びず、

歌舞伎の方からはだんだん遠のいて行きました。

そして、この訃報。

「能」に始まった私の古典芸能への興味は、今以て「能」であり、

最近は「文楽」に夢中になって国立小劇場に通っております。

特に歌舞伎が好きな訳でなく、團十郎あってのことで今は歌舞伎はご無沙汰です。

それでも当時の思い出は脳裏に焼き付いており、

彼の存在を一生忘れることはないでしょう。

「ミスター歌舞伎」、ほんとうにお疲れさまでした。

やすらかに、ご冥福をお祈りいたします。

まったく妻の影響です。

最初は能楽堂への招待。

あの、気の遠くなるほど退屈な能舞台を、何度も見せられました。

続いて歌舞伎座へ。

最初に見たのは「義経千本桜」だったかな。

しかし、その後暫くして行った「鳴神」を見て、俄然興奮。

滝壺を舞台にしたスペクタクルもそうですが、

團十郎演じた「鳴神上人」のバカバカしいほど滑稽な姿に

すっかり魅せられてしまいました。

その後は、堰を切ったように「歌舞伎」にはまってしまって、

というより、團十郎の演じる歌舞伎を見たくて歌舞伎座に出掛けました。

(このDVDに収録されている公演を歌舞伎座で鑑賞。)

お正月に見た「助六由縁江戸桜」。

今は亡き中村雀右衛門演じる揚巻とのコンビで「助六」演じる團十郎の粋の真髄。

カタチだけは立派な「暫」

数倍の大きな衣裳を着て「しばらく!」のかけ声をすることが出来るのは團十郎のみ。

豪華キャストの「三人吉三」

玉三郎の「お嬢吉三」仁左衛門の「お坊吉三」團十郎の「和尚吉三」の絶妙な掛け合い。

これらは全て、團十郎でなければ、見に行くことはなかったと思います。

隈取りなくとも、十分歌舞伎役者の素質が備わっている、大きい顔と目。

クセがありすぎて、一度聞いたら忘れられない空気の膨らんだような声。

クソ(まじめ)とか、(歌舞伎)バカとかの愛称がぴったりの、豪腕直球の役者魂。

あの頃の團十郎さんは、理屈抜きに人(私)を惹きつける力を持っていましたね。

残念ながら、病に罹った以降の彼の姿は見るに忍びず、

歌舞伎の方からはだんだん遠のいて行きました。

そして、この訃報。

「能」に始まった私の古典芸能への興味は、今以て「能」であり、

最近は「文楽」に夢中になって国立小劇場に通っております。

特に歌舞伎が好きな訳でなく、團十郎あってのことで今は歌舞伎はご無沙汰です。

それでも当時の思い出は脳裏に焼き付いており、

彼の存在を一生忘れることはないでしょう。

「ミスター歌舞伎」、ほんとうにお疲れさまでした。

やすらかに、ご冥福をお祈りいたします。

2011年04月22日

浅見真州氏のこと・能「道成寺」のこと・地震のこと

今週の日経新聞夕刊・裏面の人気コラム「こころの玉手箱」に、

能楽師「浅見真州」氏が登場している。

観世流能楽師・浅見真健氏の五男、東京生まれ。

世阿弥の再来といわれた能楽界の巨人、観世寿夫氏に師事。

現在、最高の能楽師だと思う。

藤田喬平氏の飾筺「道成寺」、観世寿夫先生の扇、代々木能舞台、

などの記事を読んで、ますますファンになった。

もう、遅きに失したちょっと前の話になるが、

4月2日(土)東京国立能楽堂で氏の能舞台を見た。

演目は古希(70歳)を記念しての、「翁」と「道成寺」。

震災後しばらくしてだったので、開催できるか心配し問い合わせたら、

「鎮魂のための能です。天下泰平と国土安穏を祈る厳粛な空間を創ります。」

と、きっぱり言われた。

「能にして能にあらず。」といわれる儀式「翁」が一番目。

面を付ける、舞う、面を取り納める、まですべて舞台で行われる。

厳粛な中にもおおらかな、猿楽の伝統を伝える舞いと囃子が繰り広げられた。

続いて、大曲「道成寺」。

若い娘が恋した青年僧侶を追って道成寺へ。

女は蛇となって、隠れた男のいる鐘をぐるぐる巻きにし、焼き滅ぼす。

道成寺伝説を能にした名作で、人気の高い演目である。

白拍子(娘)が異様なまなざしで鐘を見つめ、近づいていくクライマックス。

小鼓とシテの掛け合いで、数十分にわたる「乱拍子」。

観客は、瞬きも忘れツバを呑む、緊張感と迫力の場面が展開する。

乱拍子が終わり、烏帽子をはね、まさに白拍子役のシテが鐘に飛び込もうとした瞬間。

グラグラ、グラグラ。

舞台の鐘を揺らす必要もなく、会場全体に微妙な横揺れが・・・。

「地震だ!」

一瞬、館内はざわざわと騒然となり、客席を離れる人も。

そうしている内にも、舞台ではシテが鐘に飛び込む、と同時に鐘が落下。

・・・その内に地震は収まり、後は何事もなかったように、

整然と舞台は進行していった。

何というタイミング。

能は古典であり伝統であるけれど、まさに現代に生きている。

これほどのリアルな経験は一生ないであろう。

興奮さめやらない国立能楽堂でのハプニング。

その日、こうして妻と私は最高の舞台を堪能し、東京を後にした。

能楽師「浅見真州」氏が登場している。

観世流能楽師・浅見真健氏の五男、東京生まれ。

世阿弥の再来といわれた能楽界の巨人、観世寿夫氏に師事。

現在、最高の能楽師だと思う。

藤田喬平氏の飾筺「道成寺」、観世寿夫先生の扇、代々木能舞台、

などの記事を読んで、ますますファンになった。

もう、遅きに失したちょっと前の話になるが、

4月2日(土)東京国立能楽堂で氏の能舞台を見た。

演目は古希(70歳)を記念しての、「翁」と「道成寺」。

震災後しばらくしてだったので、開催できるか心配し問い合わせたら、

「鎮魂のための能です。天下泰平と国土安穏を祈る厳粛な空間を創ります。」

と、きっぱり言われた。

「能にして能にあらず。」といわれる儀式「翁」が一番目。

面を付ける、舞う、面を取り納める、まですべて舞台で行われる。

厳粛な中にもおおらかな、猿楽の伝統を伝える舞いと囃子が繰り広げられた。

続いて、大曲「道成寺」。

若い娘が恋した青年僧侶を追って道成寺へ。

女は蛇となって、隠れた男のいる鐘をぐるぐる巻きにし、焼き滅ぼす。

道成寺伝説を能にした名作で、人気の高い演目である。

白拍子(娘)が異様なまなざしで鐘を見つめ、近づいていくクライマックス。

小鼓とシテの掛け合いで、数十分にわたる「乱拍子」。

観客は、瞬きも忘れツバを呑む、緊張感と迫力の場面が展開する。

乱拍子が終わり、烏帽子をはね、まさに白拍子役のシテが鐘に飛び込もうとした瞬間。

グラグラ、グラグラ。

舞台の鐘を揺らす必要もなく、会場全体に微妙な横揺れが・・・。

「地震だ!」

一瞬、館内はざわざわと騒然となり、客席を離れる人も。

そうしている内にも、舞台ではシテが鐘に飛び込む、と同時に鐘が落下。

・・・その内に地震は収まり、後は何事もなかったように、

整然と舞台は進行していった。

何というタイミング。

能は古典であり伝統であるけれど、まさに現代に生きている。

これほどのリアルな経験は一生ないであろう。

興奮さめやらない国立能楽堂でのハプニング。

その日、こうして妻と私は最高の舞台を堪能し、東京を後にした。

2010年10月04日

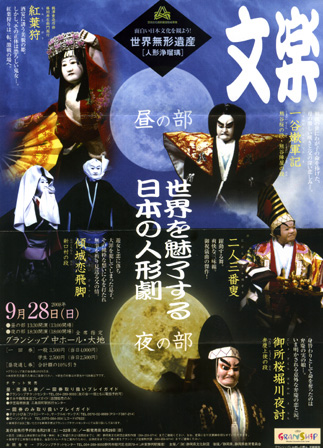

グランシップに文楽がやってくる。

10月の楽しみは何と言っても、年に一度のグランシップ文楽。

今年は超豪華版ですぞ〜。

何と言ったって、あの世話物の名作「曾根崎心中」を通しでやるんだから。

それに、昼の部は時代物の「仮名手本忠臣蔵」。

人形遣いの吉田簑助、桐竹勘十郎。

浄瑠璃方の竹本千歳大夫、鶴澤清治。

人間国宝クラスの面々が、静岡に勢揃い。

地方公演だからといって、手を抜かないのが「文楽」のいいところ。

呼び込みチラシが洒落ているではありませんか。

世界が嫉妬する日本の美学。

「ユネスコ無形文化遺産」に触れる

たおやかな時間。

2010年10月10日(日) グランシップ中ホール 大地(詳細・問い合わせはこちら)

昼の部 13:30開演 「仮名手本忠臣蔵」他

運命に翻弄された家族の悲劇。

夜の部 18:30開演 「曾根崎心中」

この純愛に涙する。愛憎渦巻く、究極のラブストーリー。

しかも、チケットたったの3500円!

昼夜通しなら、6300円!(もちろん私はこちらをゲット。)

こんな安い金額で、日本文化の最高峰を味わうことが出来るなんて・・・。

日本の古典美の世界にどっぷり浸ってみる絶好の機会。

まだチケットはあるそうです。

お薦めです。

今年は超豪華版ですぞ〜。

何と言ったって、あの世話物の名作「曾根崎心中」を通しでやるんだから。

それに、昼の部は時代物の「仮名手本忠臣蔵」。

人形遣いの吉田簑助、桐竹勘十郎。

浄瑠璃方の竹本千歳大夫、鶴澤清治。

人間国宝クラスの面々が、静岡に勢揃い。

地方公演だからといって、手を抜かないのが「文楽」のいいところ。

呼び込みチラシが洒落ているではありませんか。

世界が嫉妬する日本の美学。

「ユネスコ無形文化遺産」に触れる

たおやかな時間。

2010年10月10日(日) グランシップ中ホール 大地(詳細・問い合わせはこちら)

昼の部 13:30開演 「仮名手本忠臣蔵」他

運命に翻弄された家族の悲劇。

夜の部 18:30開演 「曾根崎心中」

この純愛に涙する。愛憎渦巻く、究極のラブストーリー。

しかも、チケットたったの3500円!

昼夜通しなら、6300円!(もちろん私はこちらをゲット。)

こんな安い金額で、日本文化の最高峰を味わうことが出来るなんて・・・。

日本の古典美の世界にどっぷり浸ってみる絶好の機会。

まだチケットはあるそうです。

お薦めです。

2010年05月06日

連休は琵琶鑑賞でいっぷく。

好天に恵まれた今年の連休。

私の場合は、KAGUメッセに向けての準備に追われた毎日。

ただ一日だけ、古式ゆかしい琵琶の演奏会を楽しみました。

琵琶の音色に魅せられるようになったのは、いつ頃からだったろう。

最初は、上原まりの筑前琵琶を聞き、その演奏スタイルの美しさを知った。

その後、鶴田錦史とその弟子が来静し、無常観あふれる「平家物語」の世界に酔いしれた。

菊川市に住む琵琶制作者、大橋守さんの、展示会&演奏会にも出かけた。

さらに、静岡で薩摩琵琶教室を開いている松浦鶴雲氏のセミナーにも参加。

だから、還暦からの手習いは、絶対琵琶! と思っていました。

が、なかなかその余裕がない。

せっかちな私自身が、演奏そのものに出てしまってはもともこもない。

そんな訳で、いまだに、聞くのみの琵琶となっています。

琵琶はマイナーな楽器で、愛好家も数千人とか。

それでも、静岡市には、アイセルを含め薩摩琵琶正派の教室があります。

そして、毎年この時期、静岡県琵琶協会各流派の発表会が、浅間神社会館で行われます。

出演する奏者にたまたま知人が二人おり、出かけました。

幽玄で、いぶし銀のような琵琶の音。

琵琶を飾る琵琶床があるほど、美しい琵琶のフォルム。

琵琶の材料は、欅、桐などがありますが、

島桑材で製作する琵琶が最高であること、ご存じでしたか?

総勢十数名。初心者からベテラン、そしてプロの面々。

「本能寺」「吉野落ち」など有名な時代物が琵琶の伴奏で語られていきました。

独奏からはじまり、合奏まで。

4時間を超す演奏会でしたが、琵琶の魅力を十分堪能した一日でした。

私の場合は、KAGUメッセに向けての準備に追われた毎日。

ただ一日だけ、古式ゆかしい琵琶の演奏会を楽しみました。

琵琶の音色に魅せられるようになったのは、いつ頃からだったろう。

最初は、上原まりの筑前琵琶を聞き、その演奏スタイルの美しさを知った。

その後、鶴田錦史とその弟子が来静し、無常観あふれる「平家物語」の世界に酔いしれた。

菊川市に住む琵琶制作者、大橋守さんの、展示会&演奏会にも出かけた。

さらに、静岡で薩摩琵琶教室を開いている松浦鶴雲氏のセミナーにも参加。

だから、還暦からの手習いは、絶対琵琶! と思っていました。

が、なかなかその余裕がない。

せっかちな私自身が、演奏そのものに出てしまってはもともこもない。

そんな訳で、いまだに、聞くのみの琵琶となっています。

琵琶はマイナーな楽器で、愛好家も数千人とか。

それでも、静岡市には、アイセルを含め薩摩琵琶正派の教室があります。

そして、毎年この時期、静岡県琵琶協会各流派の発表会が、浅間神社会館で行われます。

出演する奏者にたまたま知人が二人おり、出かけました。

幽玄で、いぶし銀のような琵琶の音。

琵琶を飾る琵琶床があるほど、美しい琵琶のフォルム。

琵琶の材料は、欅、桐などがありますが、

島桑材で製作する琵琶が最高であること、ご存じでしたか?

総勢十数名。初心者からベテラン、そしてプロの面々。

「本能寺」「吉野落ち」など有名な時代物が琵琶の伴奏で語られていきました。

独奏からはじまり、合奏まで。

4時間を超す演奏会でしたが、琵琶の魅力を十分堪能した一日でした。

2010年02月15日

世話物の傑作/文楽「曾根崎心中」

出張に行った際に、国立小劇場で「文楽」を見てきました。

いや、文楽に合わせて、上京したのが、正解かな。

無形の世界遺産に指定されている、日本古典芸能のビッグスリー。

「能」「文楽」「歌舞伎」

若い頃は洋楽一辺倒だった私が、日本の古典に詳しい妻に影響されて、興味を持ったのが40代の頃。

どれも、ワクワクするほど面白くて、改めて日本文化の凄さを実感している訳ですが、

特にここ数年、仕事そっちのけで、上京してまで見たいのが、「文楽」。

その「情」の世界は、一度見たら、日本人のDNAが刺激されて、どつぼ状態になってしまいます。

しかも今回は、世界のシェークスピアと並び称される、近松門左衛門の傑作「曽根崎心中」。

彼の心中物の中でも、最も華麗な様式美に溢れ、色恋沙汰が絡んだ、世話物の代表作。

人気がある出し物で、チケットはすぐに売り切れてしまいました。

平野屋の手代・徳兵衛は、好き合った天満屋の遊女・お初が忘れられず、

主人に勧められた、姪との縁談を断り、結納金を返すつもりでいたが、

悪友の九平次に、貸したつもりが騙し取られてしまう。

義理も果たせず、世間の信用も失った徳兵衛。

お初は、そんな男をかくまい、どこまでも一緒だと、手を取り合う。

死を覚悟した二人は、真夜中、曾根崎天神森へ向かう。

♪此の世の名殘。夜も名殘。

死にゝ行く身を譬ふれば。あだしが原の道の霜。

一足づゝに消えて行く。夢の夢こそあはれなれ。♪

名調子で始まる、死出の道行きから、

脇差でお初の命を奪い、徳兵衛自らも命を絶つ幕切れまで。

浄瑠璃と人形は、一寸の隙もない、日本の美の世界を繰り広げていきます。

歌舞伎、映画、オペラ、漫画にアレンジされるくらい、有名な物語ですが、

やっぱり「文楽」で見るのが、純粋な色香が感じられて、満足しますね。

改めて、その浄化された愛の姿に、胸が震え、感動しました。

いや、文楽に合わせて、上京したのが、正解かな。

無形の世界遺産に指定されている、日本古典芸能のビッグスリー。

「能」「文楽」「歌舞伎」

若い頃は洋楽一辺倒だった私が、日本の古典に詳しい妻に影響されて、興味を持ったのが40代の頃。

どれも、ワクワクするほど面白くて、改めて日本文化の凄さを実感している訳ですが、

特にここ数年、仕事そっちのけで、上京してまで見たいのが、「文楽」。

その「情」の世界は、一度見たら、日本人のDNAが刺激されて、どつぼ状態になってしまいます。

しかも今回は、世界のシェークスピアと並び称される、近松門左衛門の傑作「曽根崎心中」。

彼の心中物の中でも、最も華麗な様式美に溢れ、色恋沙汰が絡んだ、世話物の代表作。

人気がある出し物で、チケットはすぐに売り切れてしまいました。

平野屋の手代・徳兵衛は、好き合った天満屋の遊女・お初が忘れられず、

主人に勧められた、姪との縁談を断り、結納金を返すつもりでいたが、

悪友の九平次に、貸したつもりが騙し取られてしまう。

義理も果たせず、世間の信用も失った徳兵衛。

お初は、そんな男をかくまい、どこまでも一緒だと、手を取り合う。

死を覚悟した二人は、真夜中、曾根崎天神森へ向かう。

♪此の世の名殘。夜も名殘。

死にゝ行く身を譬ふれば。あだしが原の道の霜。

一足づゝに消えて行く。夢の夢こそあはれなれ。♪

名調子で始まる、死出の道行きから、

脇差でお初の命を奪い、徳兵衛自らも命を絶つ幕切れまで。

浄瑠璃と人形は、一寸の隙もない、日本の美の世界を繰り広げていきます。

歌舞伎、映画、オペラ、漫画にアレンジされるくらい、有名な物語ですが、

やっぱり「文楽」で見るのが、純粋な色香が感じられて、満足しますね。

改めて、その浄化された愛の姿に、胸が震え、感動しました。

2008年10月18日

暗きより暗き道にぞ入りにける/能「鵺」

東京国立能楽堂は今年で創立25周年を迎えました。

特にこの秋からその記念公演が目白押し。

源氏物語千年紀記念・新作能「夢浮橋」がその頂点ですが、

今回は日程の都合で、11日(土)妻と上京し、世阿弥の傑作能「鵺」を鑑賞しました。

「鵺(ぬえ)」は頭は猿、尾は蛇、足手は虎という不吉な架空の鳥の名前です。

みかどの命を脅かす物として、源頼政に射殺され、亡骸は空船に入れられ、淀川に流されて行きます。

前シテは舟人の姿にかえた鵺の亡霊として現れ、旅の僧に語りかけます。

我が身の最後を語るうちに思いが募り、僧に救いを求めますが、苦しみながら闇に消えていきます。

後シテは鵺本体が現れ、天皇や源頼政の武勲を讃えます。

そして、自分が流され、海中に落ちていく様を舞います。

敗者としての側からみたこの能は、無常観が漂う世阿弥独特の世界です。

結末に詠われる「暗きより暗き道にぞ入にける遙かに照らせ山の端の、月・・・」

と和泉式部の歌を引用しているので有名になっています。

「道成寺」「融」「清経」など、シテの浅見真州氏の能ばかり、ここ何年か絞って見てきました。

氏は「五番能」「三番能」など、今日ではあまり見られない様式に挑戦しています。

いつも真剣勝負の雰囲気が感じられるので、こちらもたいへん緊張します。

「鵺」は能としては舞が少なく、華やかさに欠けるので、少々寂しい気がしましたが、

今回も、重厚で、格調高い能(白頭でした)を見せていただきました。

(画像はパンフレットから借用しました。)

特にこの秋からその記念公演が目白押し。

源氏物語千年紀記念・新作能「夢浮橋」がその頂点ですが、

今回は日程の都合で、11日(土)妻と上京し、世阿弥の傑作能「鵺」を鑑賞しました。

「鵺(ぬえ)」は頭は猿、尾は蛇、足手は虎という不吉な架空の鳥の名前です。

みかどの命を脅かす物として、源頼政に射殺され、亡骸は空船に入れられ、淀川に流されて行きます。

前シテは舟人の姿にかえた鵺の亡霊として現れ、旅の僧に語りかけます。

我が身の最後を語るうちに思いが募り、僧に救いを求めますが、苦しみながら闇に消えていきます。

後シテは鵺本体が現れ、天皇や源頼政の武勲を讃えます。

そして、自分が流され、海中に落ちていく様を舞います。

敗者としての側からみたこの能は、無常観が漂う世阿弥独特の世界です。

結末に詠われる「暗きより暗き道にぞ入にける遙かに照らせ山の端の、月・・・」

と和泉式部の歌を引用しているので有名になっています。

「道成寺」「融」「清経」など、シテの浅見真州氏の能ばかり、ここ何年か絞って見てきました。

氏は「五番能」「三番能」など、今日ではあまり見られない様式に挑戦しています。

いつも真剣勝負の雰囲気が感じられるので、こちらもたいへん緊張します。

「鵺」は能としては舞が少なく、華やかさに欠けるので、少々寂しい気がしましたが、

今回も、重厚で、格調高い能(白頭でした)を見せていただきました。

(画像はパンフレットから借用しました。)

2008年10月03日

文楽の醍醐味

静岡へやって来た文楽。

私は昼の部を鑑賞したのですが、演目が素人でも判りやすい人情物と、スペクタクル。

期待に違わず、会場は大喝采でした。

最初の演目「一谷嫩軍記」は平家物語から題材を採った話です。

源氏の武将熊谷直実が一谷の合戦で、平家の若武者平敦盛を討つ有名な話。

しかし、こちらは原作の平家物語を自由な解釈で浄瑠璃用に脚色したものです。

直実が討った敦盛の首実検を主君源義経の前で行うのが「熊谷陣屋の段」

直実は義経の制札に従い、敦盛のかわりに自分の息子小次郎の首を差し出す。

天皇の血筋である敦盛を殺してはならぬ、という掟を守らなければならない運命。

それを知った直実の妻相模は,小次郎を失った悲しみに打ちひしがれ、

また、直実も世の無情を感じ、武士を離れ出家していく。

息子の首を抱く場面、相模を演じる人形師吉田簑助の控えめな感情表現。

豪壮な出で立ちで登場しながら、最後は仏門に入る直実を操る桐竹勘十郎のメリハリのある演技。

そして浄瑠璃太夫は時に怒り、時に泣き叫び、物語を伝えなら見る人の感情を揺する。

人形の動きと語りに寄り添い、喜怒哀楽を表現する三味線の音色の多彩なこと。

文楽は「世話物」に限ると思っていましたが、今回は「時代物」の面白さを堪能しました。

後半は人形が空を飛ぶ、ダイナミックな「紅葉狩り」。

平継茂が奥山に入り、もてなしにあった美しい更級姫が、実は鬼女だったという話。

姫の扇の舞の場面、武者と悪鬼の対決場面では、アクロバティックな人形の動きに大喝采。

文楽は浄瑠璃、三味線、人形と三位一体となって演じられる日本の舞台芸術。

世界中で人形劇がここまで奥深く人間の物語を演じる例はないそうです。

そして色々な創意工夫があり、決して、難しかったり、退屈だっりしません。

歌舞伎もそうですが、庶民が楽しむ大衆芸術であることを改めて知らされました。

(画像はパンフレットより借用しました。)

私は昼の部を鑑賞したのですが、演目が素人でも判りやすい人情物と、スペクタクル。

期待に違わず、会場は大喝采でした。

最初の演目「一谷嫩軍記」は平家物語から題材を採った話です。

源氏の武将熊谷直実が一谷の合戦で、平家の若武者平敦盛を討つ有名な話。

しかし、こちらは原作の平家物語を自由な解釈で浄瑠璃用に脚色したものです。

直実が討った敦盛の首実検を主君源義経の前で行うのが「熊谷陣屋の段」

直実は義経の制札に従い、敦盛のかわりに自分の息子小次郎の首を差し出す。

天皇の血筋である敦盛を殺してはならぬ、という掟を守らなければならない運命。

それを知った直実の妻相模は,小次郎を失った悲しみに打ちひしがれ、

また、直実も世の無情を感じ、武士を離れ出家していく。

息子の首を抱く場面、相模を演じる人形師吉田簑助の控えめな感情表現。

豪壮な出で立ちで登場しながら、最後は仏門に入る直実を操る桐竹勘十郎のメリハリのある演技。

そして浄瑠璃太夫は時に怒り、時に泣き叫び、物語を伝えなら見る人の感情を揺する。

人形の動きと語りに寄り添い、喜怒哀楽を表現する三味線の音色の多彩なこと。

文楽は「世話物」に限ると思っていましたが、今回は「時代物」の面白さを堪能しました。

後半は人形が空を飛ぶ、ダイナミックな「紅葉狩り」。

平継茂が奥山に入り、もてなしにあった美しい更級姫が、実は鬼女だったという話。

姫の扇の舞の場面、武者と悪鬼の対決場面では、アクロバティックな人形の動きに大喝采。

文楽は浄瑠璃、三味線、人形と三位一体となって演じられる日本の舞台芸術。

世界中で人形劇がここまで奥深く人間の物語を演じる例はないそうです。

そして色々な創意工夫があり、決して、難しかったり、退屈だっりしません。

歌舞伎もそうですが、庶民が楽しむ大衆芸術であることを改めて知らされました。

(画像はパンフレットより借用しました。)

2008年07月22日

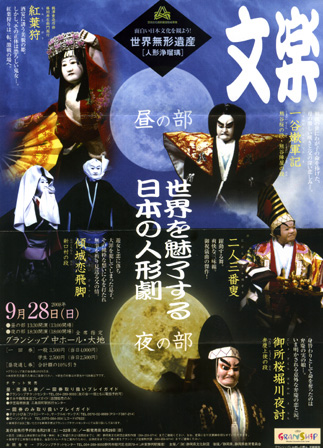

文楽に行きましょう

洋楽一辺倒だった青年時代から、日本の古典芸能が加わって、楽しみの巾が増えた私の中年時代。

これは、古典に詳しい妻の影響です。

最初のうちはしぶしぶ出かけた歌舞伎や能の公演。

歌舞伎はともかく、能は睡魔との戦いでした。

しかし、優れた芸術というものは、だんだんに人の心を動かしていくのですね。

いまでは演目を選ぶのも、安いチケットを探すのも、私の楽しみです。

歌舞伎、能と来たら、次は文楽でしょう。

題材がリンクしているこれらの芸能を比較してみたくなるのは当然の成り行きで、

私もだんだん人形と浄瑠璃の世界に魅せられていきました。

あくまでも知的である武士の文化「能」にくらべ、義太夫が泣き叫ぶ文楽は「情」の世界。

近松が作り上げた「曾根崎心中」など心中ものの人形振りを見れば、もう目が離せなくなること請け合いです。

その文楽が静岡にやってきます。

どうせ地方公演は格下の演者が来るのだろうと思っていたら、大間違い。

なんと、人間国宝の吉田簑助と桐竹勘十郎のコンビが見られるのです!

しかも、国立小劇場の半分近くの3,500円で!

2人の人形遣いが務めるのは昼の部の「一谷嫩(ふたば)軍記」。

平家物語に題材を取った、熊谷直実と妻相模の息子の身代わり話です。

手の届くところにある世界無形遺産にふれる絶好のチャンスです。

東京では手に入りにくいチケットも、こちらではまだ、いい席が十分ありました。

是非この機会に文楽を楽しんだらいかがでしょうか。

文楽静岡公演

昼の部 「一谷嫩軍記」「紅葉狩り」

夜の部 「二人三番叟」「御所桜堀川夜討」「傾城恋飛脚」

9月28日(日) 昼の部13:30 夜の部18:30

グランシップ 中ホール 大地

前売り券 3,500円 当日券 4,000円 発売中

問い合わせ グランシップチケットセンター TEL 054-289-9000

これは、古典に詳しい妻の影響です。

最初のうちはしぶしぶ出かけた歌舞伎や能の公演。

歌舞伎はともかく、能は睡魔との戦いでした。

しかし、優れた芸術というものは、だんだんに人の心を動かしていくのですね。

いまでは演目を選ぶのも、安いチケットを探すのも、私の楽しみです。

歌舞伎、能と来たら、次は文楽でしょう。

題材がリンクしているこれらの芸能を比較してみたくなるのは当然の成り行きで、

私もだんだん人形と浄瑠璃の世界に魅せられていきました。

あくまでも知的である武士の文化「能」にくらべ、義太夫が泣き叫ぶ文楽は「情」の世界。

近松が作り上げた「曾根崎心中」など心中ものの人形振りを見れば、もう目が離せなくなること請け合いです。

その文楽が静岡にやってきます。

どうせ地方公演は格下の演者が来るのだろうと思っていたら、大間違い。

なんと、人間国宝の吉田簑助と桐竹勘十郎のコンビが見られるのです!

しかも、国立小劇場の半分近くの3,500円で!

2人の人形遣いが務めるのは昼の部の「一谷嫩(ふたば)軍記」。

平家物語に題材を取った、熊谷直実と妻相模の息子の身代わり話です。

手の届くところにある世界無形遺産にふれる絶好のチャンスです。

東京では手に入りにくいチケットも、こちらではまだ、いい席が十分ありました。

是非この機会に文楽を楽しんだらいかがでしょうか。

文楽静岡公演

昼の部 「一谷嫩軍記」「紅葉狩り」

夜の部 「二人三番叟」「御所桜堀川夜討」「傾城恋飛脚」

9月28日(日) 昼の部13:30 夜の部18:30

グランシップ 中ホール 大地

前売り券 3,500円 当日券 4,000円 発売中

問い合わせ グランシップチケットセンター TEL 054-289-9000